2009年09月15日

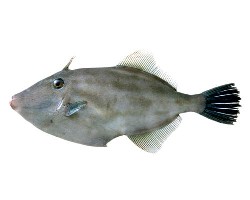

魚名:ウマヅラハギ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:30cm

学名:Thamnaconus modestus 英名:Black scraper

地方名:ウマヅラ、ハゲ

脊椎動物門-硬骨魚綱-フグ目-カワハギ科

分布:北海道以南の日本各地、朝鮮半島南部、東・南シナ海、南アフリカ

<特徴>

カワハギよりも体が細長く、頭部が伸びて、馬の顔のようなところからこの名がついた。体に顕著な模様はない。体は灰色ではっきりしない暗色の斑点がたくさんある。カワハギよりもやや深い沿岸域にすむ。6~7月に沈性粘着卵を産む。幼魚は流れ藻につき、表層付近を泳ぐ。夏に味がよくなる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このウマズラハギに関しては、「市場魚貝類図鑑」で下記のような記述があります。

『カワハギ同様、肝に価値がある。もともと関東などでは珍しい魚であったものが1970年代後半から突如太平洋側でも日本海側でも増え始め、定置網などに大量に入るようになった。

干物や珍味などにも加工されて、「カワハギの干物」などとされ売られている。売られていた。静岡県伊豆半島網代などの干物町はウマヅラハギの大量によって生まれてとされる。

旬は秋から冬。カワハギと比べて味で劣るといわれる。これはウマヅラハギのとれた場所や鮮度によるともに鮮度の問題であると思われる。瀬戸内海や西日本では、両種を値段的に分けたりしない。

刺身は透明感があり、その上、甘味がある。やや上品にすぎる味わいを助けるのが秋にたっぷり膨らんだキモである。夏には赤味がかったキモの色が寒くなってくると白くなり、口の中、体温で溶けるほどに脂がのる。これを適当に切り、刺身に巻き込んで濃淡混ざりあった旨さを味わう。

西日本では鍋物の材料としても珍重するが、白身であっさりしていながら甘味がある。とても味がいい。煮つけも肝を生かして美味。また各地で売られている干物などもとても味わい深いものだ。白身でさっぱり上品ななかに脂旨味もある魚であり、みりん干し、塩干物など当たりはずれがない。』

<ウマズラハギの呼び名・方言>

1.「ハゲ(剥げ)」というのは絨毛(じゅうもう)状に布のように連なった皮とウロコを引っぺがして(剥がして)料理することからくる。大阪でときどき「禿」と言って笑わすのは洒落。カワハギを「マルハゲ(丸はげ)」、ウマヅラハギを「ナガハゲ(長はげ)」と区別することが多い。

2.「ウマヅラ」「ウマハゲ」「オウマサン」などは形態を表したもの。

3.熊本県天草の「ナガベコ(長べこ)」は馬が牛になった例。

4.「ツノギ(角ぎ)」は明らかに目の上の非常に長く硬い第一背鰭棘からきている。この棘を表現しているものは他の地域にもありそうだ。

5.北海道、青森での「チュンチュン」「チュッチュ」、鳥取市の「チューコー」、「チューカー」というのはまったく意味がわからない。

6.熊本県天草では「ベトコン」。「べと」は泥質の海底という意味合いではないか? 泥っぽくても海が汚れていてもとれる?

7.「バクチ」、「バグチ」。ともに博打(ばくち)で身ぐるみ剥がれるの意味から。

(「市場魚貝類図鑑」より)

<ウマズラハギの絞め方>

『ウマヅラハギのように血の臭いが強い魚の場合は,エラを切り取って血抜きをします。やり方は簡単です。口の下から水平にナイフを入れて頭を下にしてやると,エラから真っ赤な血がドバっと出ます。さらに,エラの両側の付け根をナイフで切り,指を突っ込んでエラをむしり取ります。あとは海水で洗ってやると,ほとんどの血が抜けます。

血抜きの後は,右の写真のようになります。ウマヅラハギのさばき方には,目の上のツノの後ろに包丁を入れて,頭ごと内臓を取ってしまう(下のボラの例のように)やり方もあります。このやり方で,釣り場で頭を全部取ってしまう人もいますが,それだとキモを含む内蔵まで取れてしまいます。ウマヅラの命はキモなので,エラだけを取ってなるべく元の姿をとどめておくのがよいと思います。

今まで血抜きをせずにウマヅラを持ち帰っていた人は,ぜひこの方法を実行してみてください。今までよりも格段に美味しいウマヅラを食べることができます。なお,この方法はアジやサヨリなどの小魚にも応用できます。たいていの魚の場合,最も早く傷みやすいのはエラです。小さなサイズの魚なら,釣り場でエラを取って持ち帰るのがベストでしょう。』 (「釣り場での処理」より)

<ウマズラハギの動画>

1.ウマズラハギの動画各種

2.明石 ウマズラハギ釣り

3.ウスバハギの三枚おろし

☆ ウマズラハギの釣り方

☆ ウマズラハギの簡単な捌き方

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

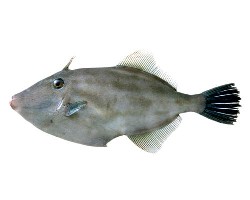

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:30cm

学名:Thamnaconus modestus 英名:Black scraper

地方名:ウマヅラ、ハゲ

脊椎動物門-硬骨魚綱-フグ目-カワハギ科

分布:北海道以南の日本各地、朝鮮半島南部、東・南シナ海、南アフリカ

<特徴>

カワハギよりも体が細長く、頭部が伸びて、馬の顔のようなところからこの名がついた。体に顕著な模様はない。体は灰色ではっきりしない暗色の斑点がたくさんある。カワハギよりもやや深い沿岸域にすむ。6~7月に沈性粘着卵を産む。幼魚は流れ藻につき、表層付近を泳ぐ。夏に味がよくなる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このウマズラハギに関しては、「市場魚貝類図鑑」で下記のような記述があります。

『カワハギ同様、肝に価値がある。もともと関東などでは珍しい魚であったものが1970年代後半から突如太平洋側でも日本海側でも増え始め、定置網などに大量に入るようになった。

干物や珍味などにも加工されて、「カワハギの干物」などとされ売られている。売られていた。静岡県伊豆半島網代などの干物町はウマヅラハギの大量によって生まれてとされる。

旬は秋から冬。カワハギと比べて味で劣るといわれる。これはウマヅラハギのとれた場所や鮮度によるともに鮮度の問題であると思われる。瀬戸内海や西日本では、両種を値段的に分けたりしない。

刺身は透明感があり、その上、甘味がある。やや上品にすぎる味わいを助けるのが秋にたっぷり膨らんだキモである。夏には赤味がかったキモの色が寒くなってくると白くなり、口の中、体温で溶けるほどに脂がのる。これを適当に切り、刺身に巻き込んで濃淡混ざりあった旨さを味わう。

西日本では鍋物の材料としても珍重するが、白身であっさりしていながら甘味がある。とても味がいい。煮つけも肝を生かして美味。また各地で売られている干物などもとても味わい深いものだ。白身でさっぱり上品ななかに脂旨味もある魚であり、みりん干し、塩干物など当たりはずれがない。』

<ウマズラハギの呼び名・方言>

1.「ハゲ(剥げ)」というのは絨毛(じゅうもう)状に布のように連なった皮とウロコを引っぺがして(剥がして)料理することからくる。大阪でときどき「禿」と言って笑わすのは洒落。カワハギを「マルハゲ(丸はげ)」、ウマヅラハギを「ナガハゲ(長はげ)」と区別することが多い。

2.「ウマヅラ」「ウマハゲ」「オウマサン」などは形態を表したもの。

3.熊本県天草の「ナガベコ(長べこ)」は馬が牛になった例。

4.「ツノギ(角ぎ)」は明らかに目の上の非常に長く硬い第一背鰭棘からきている。この棘を表現しているものは他の地域にもありそうだ。

5.北海道、青森での「チュンチュン」「チュッチュ」、鳥取市の「チューコー」、「チューカー」というのはまったく意味がわからない。

6.熊本県天草では「ベトコン」。「べと」は泥質の海底という意味合いではないか? 泥っぽくても海が汚れていてもとれる?

7.「バクチ」、「バグチ」。ともに博打(ばくち)で身ぐるみ剥がれるの意味から。

(「市場魚貝類図鑑」より)

<ウマズラハギの絞め方>

『ウマヅラハギのように血の臭いが強い魚の場合は,エラを切り取って血抜きをします。やり方は簡単です。口の下から水平にナイフを入れて頭を下にしてやると,エラから真っ赤な血がドバっと出ます。さらに,エラの両側の付け根をナイフで切り,指を突っ込んでエラをむしり取ります。あとは海水で洗ってやると,ほとんどの血が抜けます。

血抜きの後は,右の写真のようになります。ウマヅラハギのさばき方には,目の上のツノの後ろに包丁を入れて,頭ごと内臓を取ってしまう(下のボラの例のように)やり方もあります。このやり方で,釣り場で頭を全部取ってしまう人もいますが,それだとキモを含む内蔵まで取れてしまいます。ウマヅラの命はキモなので,エラだけを取ってなるべく元の姿をとどめておくのがよいと思います。

今まで血抜きをせずにウマヅラを持ち帰っていた人は,ぜひこの方法を実行してみてください。今までよりも格段に美味しいウマヅラを食べることができます。なお,この方法はアジやサヨリなどの小魚にも応用できます。たいていの魚の場合,最も早く傷みやすいのはエラです。小さなサイズの魚なら,釣り場でエラを取って持ち帰るのがベストでしょう。』 (「釣り場での処理」より)

<ウマズラハギの動画>

1.ウマズラハギの動画各種

2.明石 ウマズラハギ釣り

3.ウスバハギの三枚おろし

☆ ウマズラハギの釣り方

☆ ウマズラハギの簡単な捌き方

Posted by きーさん at 07:31│Comments(0)

│海の魚

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。