2009年09月30日

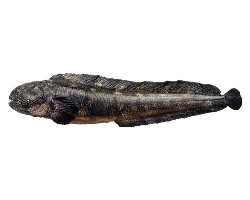

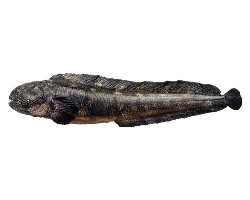

魚名:オオクチイシナギ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:2m

学名:Stereolepis doederleini 英名:Striped jewfish

地方名:メダイ、オヨ、オウヨ

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-スズキ科

布:九州以北の各地、北太平洋

<特徴>

コクチイシナギに似るが、口は大きく、上あごの骨の後端は目の中央下またはそれより後に伸びる。大型魚であり大きいものになると体重は約250kg、全長2mにも達する。稚魚は砕波帯で生活するが大きくなるにつれて沖の深いところに移動し、成魚は水深400m~600mの岩礁域に生息する。

初夏が産卵期で水深150mぐらいまで上がってくる。体の色が変化する魚で、若魚は黒っぽい褐色で体に白色帯が5本縦に入っているが成長するとともに暗灰色になる。比較的大きなものになると肝臓に多量のビタミンAをもっているために中毒の危険性がある。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このオオクチイシナギに付いて、「市場魚貝類図鑑」では下記のように紹介されています。

『市場には希に入荷する。値段などの評価はなく、値段は不安定。

北海道から高知県、石川県などのやや深海に棲息。イシナギには「オオクチ(大口)」と「コクチ(小口)」の2種があるが外見の違いはほぼなく、口の大きさが違っているのみ。

釣り/千葉県外房などでは活き餌(イカなど)を使った遊船があったと記憶する。専門にねらうものではないとは思うが幻の魚扱いを受けていた。

大形のものは何度か食べたことがある。身は柔らかく脂で白濁している。これを鍋などに使うとやや出汁が濁るので湯引きは確実にする。鍋にして美味である。また煮つけにもいい。

小型は身に透明感があり、脂も少なく刺身にしてもうまい。またムニエルやフライも上々。鍋や塩焼きなんでにも使える。』

<弘法大師の伝えた魚 おおな魚>

『「昔々、ある冷たい冬の日、今の和深村の一軒の漁家の軒先に一人の貧しい身なりの僧が一夜の宿を請うた。見ると空腹と寒さで大変なんぎしていると見える。そこで家の人は僧を家に上げ、温かくもてなした。僧はたいそう喜んで、翌朝、出立前にこう告げた。

「この沖一里(約4㎞)、深さ100ヒロ(約150m)のあたりにオオナという魚がいる。春になると釣れるから漁をしてみなさい。」春になると、早速漁師は道具をこしらえ釣りに出かけたところ見たこともない様な大きな大魚がつれた。後になってこの僧が弘法大師であると言うことがわかり、大師堂を建立したという。それ以降この大魚は「おおな」とか「大師魚」と呼ばれるようになった。」

この民話に出てくる魚「おおな」(ボクのことだよ)は和名をオオクチイシナギ通称イシナギっていうんだ。イシナギは全長2m、体重は実に150㎏以上にもなる大魚で、本州から北海道までの広い範囲の岩場にすみ、普段は水深400~600mという深海でくらしているよ。でも春から初夏の産卵期になると、水深100m前後まであがってくるんだ。昔はこの時期にこの魚を専門に釣る漁師が全国にたくさんいたと言うけど、乱獲がたたって今では大物はすっかりいなくなってしまったよ。

イシナギは白身で脂肪分が多く1年中おいしい魚だけど、大きな肝臓はビタミンAが他の魚の何倍も含まれていて、食べ過ぎると食中毒を起こすことが知られているよ。

「オオナ」の名はイシナギの捕れる時期に高菜(おおな)の花が咲くからとか、高菜と煮込むとおいしいからとか言われているよ。全国ではオオイオ・オオイヨ・オヨ・オイオ等と呼ばれるけど、どれも「大きい魚」という意味なんだ。』(「串本海中公園」より)

☆ 水族館ぶりーくーオオクチイシナギ

☆ 動画:オオクチイシナギ

☆ オオクチイシナギの刺し身・カマ焼き

ジョイント式コルクマット

比較モンスターバイク買取

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:2m

学名:Stereolepis doederleini 英名:Striped jewfish

地方名:メダイ、オヨ、オウヨ

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-スズキ科

布:九州以北の各地、北太平洋

<特徴>

コクチイシナギに似るが、口は大きく、上あごの骨の後端は目の中央下またはそれより後に伸びる。大型魚であり大きいものになると体重は約250kg、全長2mにも達する。稚魚は砕波帯で生活するが大きくなるにつれて沖の深いところに移動し、成魚は水深400m~600mの岩礁域に生息する。

初夏が産卵期で水深150mぐらいまで上がってくる。体の色が変化する魚で、若魚は黒っぽい褐色で体に白色帯が5本縦に入っているが成長するとともに暗灰色になる。比較的大きなものになると肝臓に多量のビタミンAをもっているために中毒の危険性がある。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このオオクチイシナギに付いて、「市場魚貝類図鑑」では下記のように紹介されています。

『市場には希に入荷する。値段などの評価はなく、値段は不安定。

北海道から高知県、石川県などのやや深海に棲息。イシナギには「オオクチ(大口)」と「コクチ(小口)」の2種があるが外見の違いはほぼなく、口の大きさが違っているのみ。

釣り/千葉県外房などでは活き餌(イカなど)を使った遊船があったと記憶する。専門にねらうものではないとは思うが幻の魚扱いを受けていた。

大形のものは何度か食べたことがある。身は柔らかく脂で白濁している。これを鍋などに使うとやや出汁が濁るので湯引きは確実にする。鍋にして美味である。また煮つけにもいい。

小型は身に透明感があり、脂も少なく刺身にしてもうまい。またムニエルやフライも上々。鍋や塩焼きなんでにも使える。』

<弘法大師の伝えた魚 おおな魚>

『「昔々、ある冷たい冬の日、今の和深村の一軒の漁家の軒先に一人の貧しい身なりの僧が一夜の宿を請うた。見ると空腹と寒さで大変なんぎしていると見える。そこで家の人は僧を家に上げ、温かくもてなした。僧はたいそう喜んで、翌朝、出立前にこう告げた。

「この沖一里(約4㎞)、深さ100ヒロ(約150m)のあたりにオオナという魚がいる。春になると釣れるから漁をしてみなさい。」春になると、早速漁師は道具をこしらえ釣りに出かけたところ見たこともない様な大きな大魚がつれた。後になってこの僧が弘法大師であると言うことがわかり、大師堂を建立したという。それ以降この大魚は「おおな」とか「大師魚」と呼ばれるようになった。」

この民話に出てくる魚「おおな」(ボクのことだよ)は和名をオオクチイシナギ通称イシナギっていうんだ。イシナギは全長2m、体重は実に150㎏以上にもなる大魚で、本州から北海道までの広い範囲の岩場にすみ、普段は水深400~600mという深海でくらしているよ。でも春から初夏の産卵期になると、水深100m前後まであがってくるんだ。昔はこの時期にこの魚を専門に釣る漁師が全国にたくさんいたと言うけど、乱獲がたたって今では大物はすっかりいなくなってしまったよ。

イシナギは白身で脂肪分が多く1年中おいしい魚だけど、大きな肝臓はビタミンAが他の魚の何倍も含まれていて、食べ過ぎると食中毒を起こすことが知られているよ。

「オオナ」の名はイシナギの捕れる時期に高菜(おおな)の花が咲くからとか、高菜と煮込むとおいしいからとか言われているよ。全国ではオオイオ・オオイヨ・オヨ・オイオ等と呼ばれるけど、どれも「大きい魚」という意味なんだ。』(「串本海中公園」より)

☆ 水族館ぶりーくーオオクチイシナギ

☆ 動画:オオクチイシナギ

☆ オオクチイシナギの刺し身・カマ焼き

ジョイント式コルクマット

比較モンスターバイク買取

2009年09月29日

魚名:オオカミウオ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:1m

学名:Anarhichas orientalis 英名:Bering wolffish

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-オオカミウオ科

分布:岩手県以北~北部日本海、オホーツク海、ベーリング海

<特徴>

オオカミウオ(狼魚、学名:Anarhichas orientalis、英名:Bering wolffish)は硬骨魚綱スズキ目オオカミウオ科に属する海水魚。

東北地方北部からオホーツク海、ベーリング海の水深50~100メートルの岩礁域に生息する。体長1m。体色は暗青色、又は暗褐色、黒色、赤褐色。オオカミウオ科はゲンゲ亜目に属するギンポの仲間で、本種も他のギンポ類と同じく細長い体をしている。

口には強大な歯が並んでおり、これで貝類をかみ砕いたり、甲殻類をかみ切って食べる。

オオカミウオはおそろしい顔つきをしているため、水族館でよく飼われているが、その顔とは裏腹に大人しい性格の魚である。しかし、堅い貝殻も噛み砕く歯を持っているので、油断は禁物である。不用意に指で突くなど、刺激を与えるのは好ましくない。

食用になるが、日本では市場に流通していないようである。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

このオオカミウオに付いては、「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。

『我が国ではあまり食用とはしない。また一般に流通することもない。

カニや貝などを強靱なキバと口の中に発達するきゅう歯で噛み砕き食べる。ちなみにこのきゅう歯であるがまるで一枚の厚い板のようになっていてキバでとらえたものを上下ですりつぶす役目をしている。

実際、今度のオオカミウオの胃からは大量のトゲクリガニ、ホタテの貝殻が1キロ近く入っていた。ホタテの貝殻など鋭利に割れており、よくこれで胃が大丈夫だな、と感心させられる。

残念ながら我が国ではあまり食用では利用されておらず、この『狼魚』というのも英名の『Wolf-fishes』を直訳したものである。

北欧では食用とすることは多くの文献にあり、これをペラペラめくるが、探してみると意外なことに詳しい食べ方が書いていない。これを探しあぐねた矢先に我がサイトの協力者が読売新聞の日曜版、なんと2003年8月3日のものを持ってきてくれた。

これがなかなか詳しく、ここで紹介すると、ノルウェーのベルゲンではミンチにして肉団子のようにまとめ、スープの具とする。またフィッシュケーキというこの肉団子を揚げた薩摩揚げのようなものもあるのであると言う。フライにすると言うのも『海の魚』(上野達治著 北海道新聞社)にある。

この魚、大きさまた鮮度によって大きく味わいを変化させるようだ。2キロくらいまでは、旨味も脂も少ない白身で、皮目にも臭みはない。これが大きくなると脂が多くなり、皮目にも臭みがでる。

当然、小振りの物は刺身にもなり、またフライなどは軽い味わいで美味。大きくなっても皮を使わないで身だけならフライや唐揚げ、フィッシュ・アンド・チップスにしてうまい。北欧などで食べられるのは主にこの油で揚げる料理に限れれるのではないだろうか。』

<オオカミウオの動画>

1.室蘭水族館 オオカミウオ2 魚面シリーズ

2.WOLFFISH !

オオカミウオを食べる

ネットアイドル生物図鑑:ウルフフィッシュ(オオカミウオ)

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:1m

学名:Anarhichas orientalis 英名:Bering wolffish

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-オオカミウオ科

分布:岩手県以北~北部日本海、オホーツク海、ベーリング海

<特徴>

オオカミウオ(狼魚、学名:Anarhichas orientalis、英名:Bering wolffish)は硬骨魚綱スズキ目オオカミウオ科に属する海水魚。

東北地方北部からオホーツク海、ベーリング海の水深50~100メートルの岩礁域に生息する。体長1m。体色は暗青色、又は暗褐色、黒色、赤褐色。オオカミウオ科はゲンゲ亜目に属するギンポの仲間で、本種も他のギンポ類と同じく細長い体をしている。

口には強大な歯が並んでおり、これで貝類をかみ砕いたり、甲殻類をかみ切って食べる。

オオカミウオはおそろしい顔つきをしているため、水族館でよく飼われているが、その顔とは裏腹に大人しい性格の魚である。しかし、堅い貝殻も噛み砕く歯を持っているので、油断は禁物である。不用意に指で突くなど、刺激を与えるのは好ましくない。

食用になるが、日本では市場に流通していないようである。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

このオオカミウオに付いては、「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。

『我が国ではあまり食用とはしない。また一般に流通することもない。

カニや貝などを強靱なキバと口の中に発達するきゅう歯で噛み砕き食べる。ちなみにこのきゅう歯であるがまるで一枚の厚い板のようになっていてキバでとらえたものを上下ですりつぶす役目をしている。

実際、今度のオオカミウオの胃からは大量のトゲクリガニ、ホタテの貝殻が1キロ近く入っていた。ホタテの貝殻など鋭利に割れており、よくこれで胃が大丈夫だな、と感心させられる。

残念ながら我が国ではあまり食用では利用されておらず、この『狼魚』というのも英名の『Wolf-fishes』を直訳したものである。

北欧では食用とすることは多くの文献にあり、これをペラペラめくるが、探してみると意外なことに詳しい食べ方が書いていない。これを探しあぐねた矢先に我がサイトの協力者が読売新聞の日曜版、なんと2003年8月3日のものを持ってきてくれた。

これがなかなか詳しく、ここで紹介すると、ノルウェーのベルゲンではミンチにして肉団子のようにまとめ、スープの具とする。またフィッシュケーキというこの肉団子を揚げた薩摩揚げのようなものもあるのであると言う。フライにすると言うのも『海の魚』(上野達治著 北海道新聞社)にある。

この魚、大きさまた鮮度によって大きく味わいを変化させるようだ。2キロくらいまでは、旨味も脂も少ない白身で、皮目にも臭みはない。これが大きくなると脂が多くなり、皮目にも臭みがでる。

当然、小振りの物は刺身にもなり、またフライなどは軽い味わいで美味。大きくなっても皮を使わないで身だけならフライや唐揚げ、フィッシュ・アンド・チップスにしてうまい。北欧などで食べられるのは主にこの油で揚げる料理に限れれるのではないだろうか。』

<オオカミウオの動画>

1.室蘭水族館 オオカミウオ2 魚面シリーズ

2.WOLFFISH !

オオカミウオを食べる

ネットアイドル生物図鑑:ウルフフィッシュ(オオカミウオ)

2009年09月28日

魚名:オウムガイ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:30cm

学名:Nautilus pompilius 英名:潤タ潤タ

軟体動物門-頭足綱-オウムガイ亜綱-オウムガイ科

分布:西部太平洋熱帯域

<特徴>

殻に入った頭足類で、南太平洋~オーストラリア近海に生息し、水深およそ100m~600mに棲む。深海を好むというイメージもあるが、水深が800mを超えた所では殻が水圧に耐えきれず壊れてしまう。その祖先は4億5000万年前~5億年前に誕生し、それからほとんど進化していないとされる生物である。

餌を捕食するために90本ほどの触手を使い、触手にあるたくさんの皺でものに付着する。触手のうち、上面にある二つの触手の基部が分厚くなって融合し、帽子のような形状を作り殻の口に蓋をする働きを持つ。何かに付着する以外には、触手を運動に使わない。

眼は短い柄の先に付いて、外側が平らになった独特の形を持つものであるが、これはピンホールカメラ方式である。すなわち、タコやイカのカメラ眼とは異なり、レンズの構造がないため、視力はよくない。水の中に落ちた化学物質には素早い動きを見せる。

イカやタコと同じく漏斗(ろうと)と呼ばれる器官から噴き出す水を推進力にして、体を軽く揺すりながらゆっくりと運動する。主な餌は死んだ魚介類や脱皮した殻などである。俊敏に移動できないので、イカやタコのように生きた魚介類を捕まえて食べることができない。

<名前に関して>

日本語のオウムガイは、殻を正位置に立てた場合、黒い部分(生息時は、ここに「ずきん」が被っている)がオウムの嘴に似ている為にこの名がついたものである。 英名はノーチラス(Nautilus)で、ギリシャ語の水夫に由来するという。

ガスの詰まった殻内部の容積を調節して浮き沈みする仕組みは潜水艇のそれを先取するものである。そのため、ジュール・ヴェルヌは『海底二万里』に登場する潜水艦にこの名を使い、また現実の多くの潜水艦にもこの名が使われた(特にアメリカの原子力潜水艦が有名)。

他方、イギリスの音響機器メーカーであるB&W社が過去に販売した高級オーディオ用スピーカのNautilus(通称オリジナルノーチラス)は、背面からの音の反射を抑えるためにウーファー部をオウムガイの殻の形に似た形状にし、その独特の外観から現在もファンが多い。現行のスピーカーの上位機種のシリーズ名もNautilus800シリーズ、Nautilus700シリーズとその名を受け継いでいる。後継器にはあからさまな巻き貝状の構造はないが、外周や背後に掛けての形にその面影を残している。

(上記の2件は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<オウムガイの生態>

オウムガイは北緯30度から南緯30度までの温かい海に見られますが、普段の彼らは大体深度300~500mぐらいの海底にプカプカ浮いて生活しています。ですが実は彼らは夜行性で夜になると餌を求めて、海面近くにまで上がってきます。なので結構幅広い深さに適応している彼らですが、800mより深いところでは殻が水圧に負けてつぶされてしまうため生きていけません。

オウムガイが主に食べる餌はエビや小魚、そしてカニなどの小型の甲殻類で、たくさんある触手を使ってものを食べることが知られています。先に述べたとおり、視覚はあまり良くない彼らですが、餌をとるときには主に嗅覚を使うと考えられています。

またあまり動きが速くない彼らなので、生きた獲物を取ることはあまりなく、死んだ動物の死体をよく食べているそうです。ですがこんなにのんびりしててホントに餌をちゃんと探せるのか心配になりますが、逆に動きがゆっくりしているため使うエネルギーが少なく、なんと一か月に一回ぐらいご飯を食べれば十分なのだそうです。(究極の省エネですねぇ…?)

オウムガイはもちろん卵を産んで増える動物ですが、産卵も食事と同じく海の浅いところで行います。受精はオスがメスの体に触手を使って、精子の入った袋である精包を送り込むことで起こります。彼らの卵の大きさは大体3cmぐらいの大きさで、岩などにくっついた形で産み落とされます。そしてその後8~12か月ぐらいの長い期間を経て、小さなオウムガイの子供が卵からふ化します。

もちろん彼らはすでに小さいながらもちゃんと2.5cmぐらいの殻を持っており、一人前の姿で産まれてきます。オウムガイの繁殖は飼育下でも成功しており、日本の志摩マリンランドや鳥羽水族館など、世界各地の水族館で行われています。

ところでイカやタコなどのほとんどの頭足類は一生に一度しか繁殖を行わず、その後はすぐに死んでしまいます。しかしオウムガイは一生のうち何度も繁殖を行うことが出来、そういった点でも他の頭足類とは一味違っています。ちなみにのんびりした性格の彼らですが、その性格のせいか寿命も頭足類の中では驚くほど長く、うまくいけば20年ぐらいは生きると言われています。 (「オウムガイ」より)

<オウムガイの飼育方法>

オウムガイは、非常にきれいな海の深所に生息しています。そのためか、雑菌にとても弱く、また水質や水温の変化にも敏感で、すぐに調子を崩したりします。

ですから、できるだけ水量の大きい水槽で飼育する(水質や水温が急激に変化しないよう)こと。雑菌に弱いので、他の生きものとは絶対に一緒に飼育せず、細菌が増えそうな底砂や複雑な飾りなどは入れない。

また、餌の食べ残しや糞などは、餌を食べおわった時点ですぐに取り出すこと。などが大切です。殺菌灯は当然必需品です。

水温は、18~20度ぐらい(ヒーター、クーラー(精度の高いもの)を必ずつけて下さい。)

餌は、クリル(オキアミの乾燥飼料)なども食べますが、それだけでは栄養が足りませんので、新鮮な小魚(まるごと、冷凍でも可)、新鮮な小エビなどをピンセットでやハシなどではさんで口の前に持っていく様にして与えて下さい。(クチバシが鋭いので素手では危険です)

だいたい、市販の90cm水槽で3個体までが良いと思われます。あとは、サンゴなどの無脊椎動物の飼育方法に準じて下さい。 (「TOBA AQUARIUM」より)

<オウムガイの動画>

1.オウムガイ(Nautilus)

2.オウムガイとスキューバダイバー

あったらいいと思いませんか?家系図作成致します

コルクマット

コルクマット

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:30cm

学名:Nautilus pompilius 英名:潤タ潤タ

軟体動物門-頭足綱-オウムガイ亜綱-オウムガイ科

分布:西部太平洋熱帯域

<特徴>

殻に入った頭足類で、南太平洋~オーストラリア近海に生息し、水深およそ100m~600mに棲む。深海を好むというイメージもあるが、水深が800mを超えた所では殻が水圧に耐えきれず壊れてしまう。その祖先は4億5000万年前~5億年前に誕生し、それからほとんど進化していないとされる生物である。

餌を捕食するために90本ほどの触手を使い、触手にあるたくさんの皺でものに付着する。触手のうち、上面にある二つの触手の基部が分厚くなって融合し、帽子のような形状を作り殻の口に蓋をする働きを持つ。何かに付着する以外には、触手を運動に使わない。

眼は短い柄の先に付いて、外側が平らになった独特の形を持つものであるが、これはピンホールカメラ方式である。すなわち、タコやイカのカメラ眼とは異なり、レンズの構造がないため、視力はよくない。水の中に落ちた化学物質には素早い動きを見せる。

イカやタコと同じく漏斗(ろうと)と呼ばれる器官から噴き出す水を推進力にして、体を軽く揺すりながらゆっくりと運動する。主な餌は死んだ魚介類や脱皮した殻などである。俊敏に移動できないので、イカやタコのように生きた魚介類を捕まえて食べることができない。

<名前に関して>

日本語のオウムガイは、殻を正位置に立てた場合、黒い部分(生息時は、ここに「ずきん」が被っている)がオウムの嘴に似ている為にこの名がついたものである。 英名はノーチラス(Nautilus)で、ギリシャ語の水夫に由来するという。

ガスの詰まった殻内部の容積を調節して浮き沈みする仕組みは潜水艇のそれを先取するものである。そのため、ジュール・ヴェルヌは『海底二万里』に登場する潜水艦にこの名を使い、また現実の多くの潜水艦にもこの名が使われた(特にアメリカの原子力潜水艦が有名)。

他方、イギリスの音響機器メーカーであるB&W社が過去に販売した高級オーディオ用スピーカのNautilus(通称オリジナルノーチラス)は、背面からの音の反射を抑えるためにウーファー部をオウムガイの殻の形に似た形状にし、その独特の外観から現在もファンが多い。現行のスピーカーの上位機種のシリーズ名もNautilus800シリーズ、Nautilus700シリーズとその名を受け継いでいる。後継器にはあからさまな巻き貝状の構造はないが、外周や背後に掛けての形にその面影を残している。

(上記の2件は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<オウムガイの生態>

オウムガイは北緯30度から南緯30度までの温かい海に見られますが、普段の彼らは大体深度300~500mぐらいの海底にプカプカ浮いて生活しています。ですが実は彼らは夜行性で夜になると餌を求めて、海面近くにまで上がってきます。なので結構幅広い深さに適応している彼らですが、800mより深いところでは殻が水圧に負けてつぶされてしまうため生きていけません。

オウムガイが主に食べる餌はエビや小魚、そしてカニなどの小型の甲殻類で、たくさんある触手を使ってものを食べることが知られています。先に述べたとおり、視覚はあまり良くない彼らですが、餌をとるときには主に嗅覚を使うと考えられています。

またあまり動きが速くない彼らなので、生きた獲物を取ることはあまりなく、死んだ動物の死体をよく食べているそうです。ですがこんなにのんびりしててホントに餌をちゃんと探せるのか心配になりますが、逆に動きがゆっくりしているため使うエネルギーが少なく、なんと一か月に一回ぐらいご飯を食べれば十分なのだそうです。(究極の省エネですねぇ…?)

オウムガイはもちろん卵を産んで増える動物ですが、産卵も食事と同じく海の浅いところで行います。受精はオスがメスの体に触手を使って、精子の入った袋である精包を送り込むことで起こります。彼らの卵の大きさは大体3cmぐらいの大きさで、岩などにくっついた形で産み落とされます。そしてその後8~12か月ぐらいの長い期間を経て、小さなオウムガイの子供が卵からふ化します。

もちろん彼らはすでに小さいながらもちゃんと2.5cmぐらいの殻を持っており、一人前の姿で産まれてきます。オウムガイの繁殖は飼育下でも成功しており、日本の志摩マリンランドや鳥羽水族館など、世界各地の水族館で行われています。

ところでイカやタコなどのほとんどの頭足類は一生に一度しか繁殖を行わず、その後はすぐに死んでしまいます。しかしオウムガイは一生のうち何度も繁殖を行うことが出来、そういった点でも他の頭足類とは一味違っています。ちなみにのんびりした性格の彼らですが、その性格のせいか寿命も頭足類の中では驚くほど長く、うまくいけば20年ぐらいは生きると言われています。 (「オウムガイ」より)

<オウムガイの飼育方法>

オウムガイは、非常にきれいな海の深所に生息しています。そのためか、雑菌にとても弱く、また水質や水温の変化にも敏感で、すぐに調子を崩したりします。

ですから、できるだけ水量の大きい水槽で飼育する(水質や水温が急激に変化しないよう)こと。雑菌に弱いので、他の生きものとは絶対に一緒に飼育せず、細菌が増えそうな底砂や複雑な飾りなどは入れない。

また、餌の食べ残しや糞などは、餌を食べおわった時点ですぐに取り出すこと。などが大切です。殺菌灯は当然必需品です。

水温は、18~20度ぐらい(ヒーター、クーラー(精度の高いもの)を必ずつけて下さい。)

餌は、クリル(オキアミの乾燥飼料)なども食べますが、それだけでは栄養が足りませんので、新鮮な小魚(まるごと、冷凍でも可)、新鮮な小エビなどをピンセットでやハシなどではさんで口の前に持っていく様にして与えて下さい。(クチバシが鋭いので素手では危険です)

だいたい、市販の90cm水槽で3個体までが良いと思われます。あとは、サンゴなどの無脊椎動物の飼育方法に準じて下さい。 (「TOBA AQUARIUM」より)

<オウムガイの動画>

1.オウムガイ(Nautilus)

2.オウムガイとスキューバダイバー

あったらいいと思いませんか?家系図作成致します

2009年09月27日

魚名:オアカムロ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:45cm

学名:Decapterus tabl 英名:Northern mackerel scad

地方名:ヒメムロ、アカウルミ

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-アジ科

分布:南海~台湾、東海中部、九州近海

<特徴>

オカアムロは他のムロアジ類よりもやや深めの層を遊泳している。アカアジとひれが赤いために似ているが体高の差などの点で区別することができる。エサは浮遊性の甲殻類と小さめの魚類を食べることが多い。肉質がよいことから新鮮なものは刺身として食べることがきるが身がやわらかめなのでそんなに向いてなく、ほとんどが塩干品に加工される。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このオカアムロに付いては、「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。

『市場での評価:ときにまとまって入荷してくるもの。値段は安い。漢字:「尾赤室鰺」。由来:尾の赤いムロアジの意。

市場にくるものでは40センチ近い大形も混じるアジである。ムロアジの特徴は魚体が丸くほっそりしていること。それでムロアジはみな似たもの同士なのだが本主は魚体は銅色を帯び、尾ヒレが赤いので一目瞭然。市場でもなかなか目立つ。

釣り:相模湾などでのマアジ釣りでありきたりな外道である。サビキでもマアジ釣りの片天秤でもマアジの底近くのタナに下りる前にこれがくる。大型で味もイイので釣り師にも人気がある。

秋になると入荷が増えてきて、寒くなるに従って脂がのってくる。ただし夏などは水っぽくて加工品などに回るようである。

一番うまいのは刺身である。残念ながら血合いが大きく、身色がやや赤い。血合いの酸味、色合いの悪さから評価が低いのだが、冬には脂ものってうまい。また四国の郷土料理、「焼き切り」がいい。皮付きで三枚にし腹骨をすいて皮目を焼き、カツオと同じようにたたく。これがうまい。他には干物、フライなど。』

<室戸での呼び名>

『オアカムロが属するムロアジ属の魚は、日本ではオアカムロの他にマルアジ、ムロアジ、クサヤモロ、モロ、アカアジ、インドマルアジが分布しており、室戸ではインドマルアジを除く6種が主に定置網で漁獲されています。そして、それぞれが地方名で呼ばれているもですが、これがややこしい。

「赤むろ」ことオアカムロは体が丸く(太鼓のばちをイメージしてもらえれば)尾びれが赤いのですぐみわけられます。

地方名「赤あじ」のアカアジも尾びれが赤いのですが、赤むろに比べて体がやや扁平(マアジに近い形)なので、すぐわかります。また、「青あじ」と呼ばれるマルアジも一見するとマアジに近い形なので、これもすぐわかります。

問題はムロアジ、クサヤモロ、モロの3種です。どうやら、ムロアジを「せいめい」、クサヤモロが「むろ」、モロを「水ムロ」と呼ぶらしいのですが、「水むろはくさやもろだ」という人がいたり、ムロアジの大きいものを「せいめい」小さいものを「むろ」とよんでみたり、果ては「しむろ」と呼ばれるムロアジがいたり… ここにかいているだけで、混乱に拍車をかけます。

そもそもの問題の発端は、自分自身がこの3種をちゃんと見分けられないからなのですが… ちゃんと見分けがつけば、呼び方が多少違ってもさほど混乱はしないはずですから。しかし、漁師さんたちはさすがです。呼び方はともかくとしても、これらをきっちり分けているのですから。まだまだ海には勉強することが多いなぁと思う魚なのでした。』 (「おさかな情報より)

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:45cm

学名:Decapterus tabl 英名:Northern mackerel scad

地方名:ヒメムロ、アカウルミ

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-アジ科

分布:南海~台湾、東海中部、九州近海

<特徴>

オカアムロは他のムロアジ類よりもやや深めの層を遊泳している。アカアジとひれが赤いために似ているが体高の差などの点で区別することができる。エサは浮遊性の甲殻類と小さめの魚類を食べることが多い。肉質がよいことから新鮮なものは刺身として食べることがきるが身がやわらかめなのでそんなに向いてなく、ほとんどが塩干品に加工される。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このオカアムロに付いては、「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。

『市場での評価:ときにまとまって入荷してくるもの。値段は安い。漢字:「尾赤室鰺」。由来:尾の赤いムロアジの意。

市場にくるものでは40センチ近い大形も混じるアジである。ムロアジの特徴は魚体が丸くほっそりしていること。それでムロアジはみな似たもの同士なのだが本主は魚体は銅色を帯び、尾ヒレが赤いので一目瞭然。市場でもなかなか目立つ。

釣り:相模湾などでのマアジ釣りでありきたりな外道である。サビキでもマアジ釣りの片天秤でもマアジの底近くのタナに下りる前にこれがくる。大型で味もイイので釣り師にも人気がある。

秋になると入荷が増えてきて、寒くなるに従って脂がのってくる。ただし夏などは水っぽくて加工品などに回るようである。

一番うまいのは刺身である。残念ながら血合いが大きく、身色がやや赤い。血合いの酸味、色合いの悪さから評価が低いのだが、冬には脂ものってうまい。また四国の郷土料理、「焼き切り」がいい。皮付きで三枚にし腹骨をすいて皮目を焼き、カツオと同じようにたたく。これがうまい。他には干物、フライなど。』

<室戸での呼び名>

『オアカムロが属するムロアジ属の魚は、日本ではオアカムロの他にマルアジ、ムロアジ、クサヤモロ、モロ、アカアジ、インドマルアジが分布しており、室戸ではインドマルアジを除く6種が主に定置網で漁獲されています。そして、それぞれが地方名で呼ばれているもですが、これがややこしい。

「赤むろ」ことオアカムロは体が丸く(太鼓のばちをイメージしてもらえれば)尾びれが赤いのですぐみわけられます。

地方名「赤あじ」のアカアジも尾びれが赤いのですが、赤むろに比べて体がやや扁平(マアジに近い形)なので、すぐわかります。また、「青あじ」と呼ばれるマルアジも一見するとマアジに近い形なので、これもすぐわかります。

問題はムロアジ、クサヤモロ、モロの3種です。どうやら、ムロアジを「せいめい」、クサヤモロが「むろ」、モロを「水ムロ」と呼ぶらしいのですが、「水むろはくさやもろだ」という人がいたり、ムロアジの大きいものを「せいめい」小さいものを「むろ」とよんでみたり、果ては「しむろ」と呼ばれるムロアジがいたり… ここにかいているだけで、混乱に拍車をかけます。

そもそもの問題の発端は、自分自身がこの3種をちゃんと見分けられないからなのですが… ちゃんと見分けがつけば、呼び方が多少違ってもさほど混乱はしないはずですから。しかし、漁師さんたちはさすがです。呼び方はともかくとしても、これらをきっちり分けているのですから。まだまだ海には勉強することが多いなぁと思う魚なのでした。』 (「おさかな情報より)

2009年09月26日

魚名:エツ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:30cm

学名:Coilia nasus 英名:Japanese tapertail anchovy

地方名:ウバエツ

脊椎動物門-硬骨魚綱-ニシン目-カタクチイワシ科

分布:有明海~南シナ海北部

<特徴>

成魚は全長30cm-40cmほど。体は植物の葉のように前後に細長く、左右から押しつぶされたように平たい。体側は銀白色の円鱗におおわれ、全体的にはナイフの刃のような外見である。目は頭の前方にあり、口は目の後ろまで大きく裂ける。

胸びれ上方の軟条が糸状に細長く伸びる。尻びれは前後に細長く、体の後半ほとんどに及ぶ。尾びれは小さな三角形で、ほぼ尻びれと連続している。顔つきや鱗などは同じ科のカタクチイワシに似るが、上記の優雅に長く伸びるひれの形状もあって、外見はかなり印象が異なって見える。

渤海、黄海、東シナ海の沿岸域に分布するが、日本での分布域は筑後川河口域を中心とした有明海奥部にほぼ限られる。中国と朝鮮半島の個体群は亜種 C. n. ectenes Yuan et Quin, 1985 、日本の個体群は基亜種 C. n. nasus とされており、ムツゴロウやワラスボなどと同じ大陸系遺存種と考えられている。

普段は汽水域とその周辺の海に生息し、清んだ透明度の高い水域よりも、大河から流入したシルトや粘土が激しい潮汐によって懸濁して濁って見える水域を好む。プランクトン食性で、おもに動物プランクトンを鰓でろ過して捕食する。

産卵期は初夏で、産卵を控えた成魚は川をさかのぼり、夕方に直径1mmほどの浮性卵を産卵する。中国の長江では河口から1000kmの所で成魚が見つかった例もある。ただし日本でのエツの繁殖地はもともと大陸的な大河に依存していることもあってほぼ筑後川に限られ、他の河川で産卵することは少ない。

卵は川を流れ下りながら1日以内に孵化するが、塩分が濃い所まで流されると死んでしまう。稚魚は秋まで塩分の薄い汽水域にとどまって成長し、冬には海水域の深場に移る。寿命は2年から4年ほどで、産卵した親魚はほとんど死んでしまう。

エツの日本での分布は狭く、絶滅危惧II類(VU)(環境省レッドリスト)に指定されているが、筑後川では筑後大堰の建設でエツの繁殖や成長に適した水域が半減した上、食材として重宝されるために乱獲もされている。エツの漁獲量は1980年代から減少していて、沿岸漁協による放流なども行われているが、改善はあまり進んでいない。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<エツの伝説>

葦の葉がエツになったという伝説が有明海湾奥部一帯に残っている。

その昔、弘法大師が九州行脚のとき、現在の六五郎橋(河口から14.5km)あたりにあった渡しを渡ろうとしたが、渡し銭に困っているとき、葦の中に船をつないでいた貧しい漁師が、私がお送りしてあげますといい、無事対岸に渡した。大師はそのお礼に、葦の葉を1枚ちぎり川の中に投げたところ、それが魚となって泳いでいったのがエツというわけです。その後、毎年5、6月になると、この付近にエツが棲息し、これにより漁師は貧しい生活から救われたという。 (筑後川の珍魚「エツ」より)

<もう一つのエツ伝説>

今から約2300年前、秦の始皇帝はやがて自分が年をとり、死に近づくことに不安を抱いた。その不安から逃れるために、秦の始皇帝は古来より中国に言い伝えられている不老不死の霊薬を手に入れようと神仙の術を行なう方士と呼ばれる者を呼んだ。

その者の名を徐福といった。不老不死の霊薬探しを命じられた徐福は、船20艘に少年少女や供の者数百人を乗せて、霊薬があるという蓬莱の島を目指して旅立った。

徐福一行がまずたどり着いたのは、杵島の竜王崎(杵島郡白石町)だった。しかし、上陸には適さない所であったので、徐福は大きな盃を海に浮かべ、流れ着いたところから上陸することにした。盃は流れ流れて筑後川下流の搦にたどり着いた。

この辺りには葉が片側だけにつく片葉のアシが生えているが、これは徐福がこの地から上陸する際に、生い茂るアシの葉を手でかき払ったためだと言われている。そして、その片葉のアシの部分がエツになったと伝えられている。 (「割烹 津田屋 エツ料理より)

このエツに関しては、「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。

『食用としては有明海の特産魚である。

このエツというと筑後川での刺し網漁が有名である。観光船に乗り、刺し網漁を見学、とれたものを船上であれこれ料理するというもの。これは筑後川の初夏の風物詩、テレビなどではお馴染みの場面でもある。ただし観光に結びつかなければエツはやや低級な惣菜魚であったと思われ、夕げの善にエツの煮つけなんて子供は楽しくなかったかも知れない。

いちばんうまいのは唐揚げである。細かく骨を切るように包丁を入れて揚げると丸まる捨てるところなく食べられる。これが風味豊かで絶品である。また同じように骨切りして煮つけにしても、身に独特の旨味があって捨て難い味わいである。エツというと背ごし(ウロコと頭を取り水洗い、前方から小口に薄く切っていく、言わば刺身)のことも触れなければいけない。これはただし鮮度の問題から地元ならではのもの。』

<エツの料理>

1.筑後川のエツ料理

2.「エツバーガー」

3.エツ料理

4.エツ(小)の南蛮漬け

5.初めて♪エツのお刺身

オリジナル家系図

比較モンスターバイク買取

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:30cm

学名:Coilia nasus 英名:Japanese tapertail anchovy

地方名:ウバエツ

脊椎動物門-硬骨魚綱-ニシン目-カタクチイワシ科

分布:有明海~南シナ海北部

<特徴>

成魚は全長30cm-40cmほど。体は植物の葉のように前後に細長く、左右から押しつぶされたように平たい。体側は銀白色の円鱗におおわれ、全体的にはナイフの刃のような外見である。目は頭の前方にあり、口は目の後ろまで大きく裂ける。

胸びれ上方の軟条が糸状に細長く伸びる。尻びれは前後に細長く、体の後半ほとんどに及ぶ。尾びれは小さな三角形で、ほぼ尻びれと連続している。顔つきや鱗などは同じ科のカタクチイワシに似るが、上記の優雅に長く伸びるひれの形状もあって、外見はかなり印象が異なって見える。

渤海、黄海、東シナ海の沿岸域に分布するが、日本での分布域は筑後川河口域を中心とした有明海奥部にほぼ限られる。中国と朝鮮半島の個体群は亜種 C. n. ectenes Yuan et Quin, 1985 、日本の個体群は基亜種 C. n. nasus とされており、ムツゴロウやワラスボなどと同じ大陸系遺存種と考えられている。

普段は汽水域とその周辺の海に生息し、清んだ透明度の高い水域よりも、大河から流入したシルトや粘土が激しい潮汐によって懸濁して濁って見える水域を好む。プランクトン食性で、おもに動物プランクトンを鰓でろ過して捕食する。

産卵期は初夏で、産卵を控えた成魚は川をさかのぼり、夕方に直径1mmほどの浮性卵を産卵する。中国の長江では河口から1000kmの所で成魚が見つかった例もある。ただし日本でのエツの繁殖地はもともと大陸的な大河に依存していることもあってほぼ筑後川に限られ、他の河川で産卵することは少ない。

卵は川を流れ下りながら1日以内に孵化するが、塩分が濃い所まで流されると死んでしまう。稚魚は秋まで塩分の薄い汽水域にとどまって成長し、冬には海水域の深場に移る。寿命は2年から4年ほどで、産卵した親魚はほとんど死んでしまう。

エツの日本での分布は狭く、絶滅危惧II類(VU)(環境省レッドリスト)に指定されているが、筑後川では筑後大堰の建設でエツの繁殖や成長に適した水域が半減した上、食材として重宝されるために乱獲もされている。エツの漁獲量は1980年代から減少していて、沿岸漁協による放流なども行われているが、改善はあまり進んでいない。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<エツの伝説>

葦の葉がエツになったという伝説が有明海湾奥部一帯に残っている。

その昔、弘法大師が九州行脚のとき、現在の六五郎橋(河口から14.5km)あたりにあった渡しを渡ろうとしたが、渡し銭に困っているとき、葦の中に船をつないでいた貧しい漁師が、私がお送りしてあげますといい、無事対岸に渡した。大師はそのお礼に、葦の葉を1枚ちぎり川の中に投げたところ、それが魚となって泳いでいったのがエツというわけです。その後、毎年5、6月になると、この付近にエツが棲息し、これにより漁師は貧しい生活から救われたという。 (筑後川の珍魚「エツ」より)

<もう一つのエツ伝説>

今から約2300年前、秦の始皇帝はやがて自分が年をとり、死に近づくことに不安を抱いた。その不安から逃れるために、秦の始皇帝は古来より中国に言い伝えられている不老不死の霊薬を手に入れようと神仙の術を行なう方士と呼ばれる者を呼んだ。

その者の名を徐福といった。不老不死の霊薬探しを命じられた徐福は、船20艘に少年少女や供の者数百人を乗せて、霊薬があるという蓬莱の島を目指して旅立った。

徐福一行がまずたどり着いたのは、杵島の竜王崎(杵島郡白石町)だった。しかし、上陸には適さない所であったので、徐福は大きな盃を海に浮かべ、流れ着いたところから上陸することにした。盃は流れ流れて筑後川下流の搦にたどり着いた。

この辺りには葉が片側だけにつく片葉のアシが生えているが、これは徐福がこの地から上陸する際に、生い茂るアシの葉を手でかき払ったためだと言われている。そして、その片葉のアシの部分がエツになったと伝えられている。 (「割烹 津田屋 エツ料理より)

このエツに関しては、「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。

『食用としては有明海の特産魚である。

このエツというと筑後川での刺し網漁が有名である。観光船に乗り、刺し網漁を見学、とれたものを船上であれこれ料理するというもの。これは筑後川の初夏の風物詩、テレビなどではお馴染みの場面でもある。ただし観光に結びつかなければエツはやや低級な惣菜魚であったと思われ、夕げの善にエツの煮つけなんて子供は楽しくなかったかも知れない。

いちばんうまいのは唐揚げである。細かく骨を切るように包丁を入れて揚げると丸まる捨てるところなく食べられる。これが風味豊かで絶品である。また同じように骨切りして煮つけにしても、身に独特の旨味があって捨て難い味わいである。エツというと背ごし(ウロコと頭を取り水洗い、前方から小口に薄く切っていく、言わば刺身)のことも触れなければいけない。これはただし鮮度の問題から地元ならではのもの。』

<エツの料理>

1.筑後川のエツ料理

2.「エツバーガー」

3.エツ料理

4.エツ(小)の南蛮漬け

5.初めて♪エツのお刺身

オリジナル家系図

比較モンスターバイク買取

2009年09月25日

魚名:エゾメバル

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:25cm

学名:Sebastes taczanowskii 英名:White-edged rockfish

地方名:ガヤ、ゴイチ、クロメバル

脊椎動物門-硬骨魚綱-カサゴ目-フサカサゴ科

分布:北海道~岩手県、沿海州

<特徴>

メバルに似るが、尾びれの後縁が白いこと、下あごにうろこがないことで区別できる。体は褐色で、各うろこには淡色斑ヶある。主に沿岸の岩礁域に多く生息していて、汽水域で見かけられることもある。底生動物をエサとしている。5~6月にかけてが産卵期で、だいたい2年ほどで成熟する。食用となるがメバルよりも味は落ちる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このエゾメバルについては、「市場魚貝類図鑑」に下記のように記されています。

『市場などで箱に「がや」と書かれて大量に並んでいることがある。入荷の多い魚なのに、関東では馴染みが薄く、魚屋などで販売するのがむずかしい。値段が安い上においしいのでもっと評価されてもいい魚である。

北海道などからの荷には「がや」。荷主(産地仲買人)に聞くと「がやがやたくさんとれるため」、もしくは「がやがやたくさんいるため」。

みそ汁にするととても味がいい。メバルなどと比べると旨味に少々欠けるところがある。その分、みそとの相性がいいようだ。塩焼きはややコンガリと焼いて美味。当然干物にもできる。小型なら唐揚げにするといい。また煮つけは定番料理だろう。刺身は昆布締めなど一工夫するといい。』

<エゾメバルの動画>

1.がや-エゾメバル in 美国宝島西

2.エゾメバルの捕食

3.積丹 バリホール エゾメバル

4.エゾメバルの縄張り争い

<エゾメバルのレシピ>

1.エゾメバルの塩焼きいいな!

2.蝦夷メバルのアクアパッツァ

3.ガヤの姿揚げ

ガヤを煮つけと同じ要領で捌きます。

小麦粉・片栗粉半分半分に軽く塩コショウを入れてから水を入れてときます(スッゴクゆるめに溶きます)

最初低温で揚げて鍋から出し、次は高温の油でカラリと仕上げる!!

あとはスダチだけ・タルタルソース・ポン酢・醤油・甘酢アンカケに作ったりと色々祖すのバリエーションがあります。

比較モンスターバイク買取

あったらいいと思いませんか?家系図作成致します

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:25cm

学名:Sebastes taczanowskii 英名:White-edged rockfish

地方名:ガヤ、ゴイチ、クロメバル

脊椎動物門-硬骨魚綱-カサゴ目-フサカサゴ科

分布:北海道~岩手県、沿海州

<特徴>

メバルに似るが、尾びれの後縁が白いこと、下あごにうろこがないことで区別できる。体は褐色で、各うろこには淡色斑ヶある。主に沿岸の岩礁域に多く生息していて、汽水域で見かけられることもある。底生動物をエサとしている。5~6月にかけてが産卵期で、だいたい2年ほどで成熟する。食用となるがメバルよりも味は落ちる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このエゾメバルについては、「市場魚貝類図鑑」に下記のように記されています。

『市場などで箱に「がや」と書かれて大量に並んでいることがある。入荷の多い魚なのに、関東では馴染みが薄く、魚屋などで販売するのがむずかしい。値段が安い上においしいのでもっと評価されてもいい魚である。

北海道などからの荷には「がや」。荷主(産地仲買人)に聞くと「がやがやたくさんとれるため」、もしくは「がやがやたくさんいるため」。

みそ汁にするととても味がいい。メバルなどと比べると旨味に少々欠けるところがある。その分、みそとの相性がいいようだ。塩焼きはややコンガリと焼いて美味。当然干物にもできる。小型なら唐揚げにするといい。また煮つけは定番料理だろう。刺身は昆布締めなど一工夫するといい。』

<エゾメバルの動画>

1.がや-エゾメバル in 美国宝島西

2.エゾメバルの捕食

3.積丹 バリホール エゾメバル

4.エゾメバルの縄張り争い

<エゾメバルのレシピ>

1.エゾメバルの塩焼きいいな!

2.蝦夷メバルのアクアパッツァ

3.ガヤの姿揚げ

ガヤを煮つけと同じ要領で捌きます。

小麦粉・片栗粉半分半分に軽く塩コショウを入れてから水を入れてときます(スッゴクゆるめに溶きます)

最初低温で揚げて鍋から出し、次は高温の油でカラリと仕上げる!!

あとはスダチだけ・タルタルソース・ポン酢・醤油・甘酢アンカケに作ったりと色々祖すのバリエーションがあります。

比較モンスターバイク買取

あったらいいと思いませんか?家系図作成致します

2009年09月24日

魚名:エゾアワビ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:17cm

学名:Nordotis discus hannai 英名:Ezo abalone

軟体動物門-腹足綱-古腹足目-ミミガイ科

分布:茨城県以北、日本海北部~北海道

<特徴>

殻は薄くクロアワビよりも凹凸に富んでいる。日本のアワビ類中最も漁獲量が多い。三陸沿岸に多く生息する。クロアワビよりも一回り小さいが、南の地方で養殖すると大型になり区別がつかなくなる。足のへりがややかたいが、肉はクロアワビに匹敵するほどおいしい。コンブ・ワカメなど海藻を食べ、9cm以上になるのに5年もかかる。

漁獲量が減少しており、近年は幼貝を飼育し、放流している。船の上から箱眼鏡でのぞきながらかぎでとったり、海女が素潜で獲ったりする。アワビのとろろ汁は肉を下ろし金ですりおろしたもので、灰鮑は灰をまぶして干したものである。冬から春にかけてが旬である。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このエゾアワビについて、「市場魚貝類図鑑」では下記の記述が見られます。

『値段は上がり気味。キロ/10000円はざらで、超高級貝。北海道日本海側、津軽海峡沿岸から東北地方沿岸。クロアワビの北方系亜種である。クロアワビよりも細長く貝殻の凹凸が激しい。これをクロアワビの生息地に移植するとクロアワビ型になる。

味はクロアワビに変わらない。しっかりと硬くしまっている。これを水貝や煮貝などにする』

<ハワイ島の海洋深層水で育った特上エゾアワビ>

『メイド・イン・ハワイの新たな名産として今、注目を集めているのがハワイ島のビッグアイランド・アバロニ社の「コナ産エゾアワビ」。コナの近海深さ915mのピュアな海洋深層水の中で、人工飼料を一切使わず、同じ深層水で養殖された海藻で育つエゾアワビは本場三陸の天然エゾアワビと比べても全く遜色がない一級品。

アラン・ウォンズやロイズなどのハワイを代表する有名レストランやワイキキのサントリーなどの日本料理店や寿司店でも美味しいと好評のエゾアワビですが、現地では養殖見学ツアーも人気となっています。

養殖見学ツアーは月曜日から金曜日の午前10時30分から11時30分と午後零時30分から1時30分の2回催行。清潔な養殖場の中で育つ小さな赤ちゃんアワビから大きく成長したアワビまで、様々なアワビを見ることができ、最後に新鮮なアワビの試食もあります。

観光客でも地元の人たちと同様に、直売店に気軽に立ち寄って購入することも可能。場所は、コナ空港から近いので、出発前に立ち寄れば、そのまま活アワビをお土産として持ち帰ることもできるそうです。

日本とシアトルで長年水産業に携わって来た新井宏社長が陣頭指揮を執る同社では、この新鮮なアワビを真空パックにして高熱処理をし、常温で保存できるお土産アイテムも完成。ほどよい天然の塩味が効き、封を切ってスライスすれば、酒の肴(さかな)やスナックとしても味わえる蒸しアワビはお土産に最適。養殖場の直売店をはじめ、ワイキキなどのABCストアやアラモアナ・センター内の白木屋など、便利なロケーションで、今春には発売予定となっています。』 (「ニュースヘッドライン from HAWAII」より)

<アワビ類の繁殖生態>

『アワビ類は雌雄異体であり、放卵放精型の繁殖を行います。配偶子の形成は、温度、光周期、餌料条件などに支配されると考えられています。エゾアワビなどでは有効積算水温の増加に伴って成熟が進行することが知られていて、人為的な水温管理によって成熟をコントロールすることが可能になっています。

生殖巣の量的発達は摂餌量によっても影響を受けます。したがって、放卵、放精が可能になる時期は、その年やその場所による水温経過や餌料環境によって異なりますが、エゾアワビでは夏から秋、暖流系のクロアワビ、マダカアワビ、メガイアワビでは秋から初冬、トコブシでは夏から秋がそれぞれ産卵期とされています。

1産卵期に同一個体が何回放卵・放精するのかについてはよくわかっていません。水温経過や餌料環境は、産卵期や産卵量ばかりでなく配偶子の質にも影響を及ぼします。エゾアワビでは、卵質が幼生の浮遊期間と初期稚貝の飢餓耐性に影響を及ぼすことが明らかにされています。(Fukazawa et al. 2005)。

放卵放精型の繁殖をおこなうアワビにとっては、雌雄が放卵放精を同期させることが受精に不可欠です。エゾアワビでは産卵期に台風の接近、通過に伴い大規模な時化がおこると放卵放精が一斉に起こることが知られています。暖流系のアワビ類でも、低気圧の通過に伴って産卵が起こった例が報告されています。

神奈川県長井沿岸で行われた2001年の我々の調査では、トコブシでも台風の通過時に放精放卵が行われた可能性が示唆されました。

急激な水温の変化は、クロアワビやメガイアワビ、エゾアワビの放卵放精を誘発する要因と考えられていますが、産卵を誘発したと考えられる時化の際に必ずしも水温が変化したわけではなく、時化に伴って生じるどのような変化が具体的に放卵・放精を誘発するのかは明らかにされていません。飼育条件下では、

紫外線を照射した海水や過酸化水素を添加した海水が配偶子放出を誘起する現象が知られています。』 (「アワビ類の生態に関する研究」より)

<アワビの選び方>

『あわびの身はシコシコした歯ごたえがあり、巻き貝の中では最もおいしいとされている。 めがい、まだか、黒、えぞの四種類を食用とする。

めがいあわびは、全体に平たく、身の表面が赤みがかった褐色。まだかあわびは、あわびの中でも大型で、殻が厚くて丸みをおび、背の管孔がポツポツと突き出ているのが特徴。

身の表面は黄褐色である。これら二種のあわびはどちらも、身がやわらかい。黒あわびは、青あわびとも呼ばれる。やや細長くて緑がかった黒色をしており、身はしまっている。えぞあわびは、北方でとれ、あわびの中では小型。殻が薄く、表面の凹凸がはげしい。

あわびは貝柱の周囲にひだがあり、殻の管孔の数が4~5個ある。よく似た貝のとこぶしは、あわびと比べると小さくてひだがなく、管孔の数が6~7個と多い。ひだがよく動き、つやがよいものを選ぶ。また、殻に対して、身が大きく、ひだが小さめのものがよい。』

<アワビの保存法>

『めがいあわびは、全体に平たく、身の表面が赤みがかった褐色。まだかあわびは、あわびの中でも大型で、殻が厚くて丸みをおび、背の管孔がポツポツと突き出ているのが特徴。身の表面は黄褐色である。これら二種のあわびはどちらも、身がやわらかい。

黒あわびは、青あわびとも呼ばれる。やや細長くて緑がかった黒色をしており、身はしまっている。えぞあわびは、北方でとれ、あわびの中では小型。殻が薄く、表面の凹凸がはげしい。』

(上記の2件は、「e-ヘルシーレシピ」より)

<エゾアワビのレシピ>

1.エゾアワビのオードブル

2、アワビの塩窯焼き

3.アワビのユッケ風とアワビのステーキ

4.究極の冷やし中華

5.アワビの下ごしらえ

ジョイント式コルクマット

比較モンスターバイク買取

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:17cm

学名:Nordotis discus hannai 英名:Ezo abalone

軟体動物門-腹足綱-古腹足目-ミミガイ科

分布:茨城県以北、日本海北部~北海道

<特徴>

殻は薄くクロアワビよりも凹凸に富んでいる。日本のアワビ類中最も漁獲量が多い。三陸沿岸に多く生息する。クロアワビよりも一回り小さいが、南の地方で養殖すると大型になり区別がつかなくなる。足のへりがややかたいが、肉はクロアワビに匹敵するほどおいしい。コンブ・ワカメなど海藻を食べ、9cm以上になるのに5年もかかる。

漁獲量が減少しており、近年は幼貝を飼育し、放流している。船の上から箱眼鏡でのぞきながらかぎでとったり、海女が素潜で獲ったりする。アワビのとろろ汁は肉を下ろし金ですりおろしたもので、灰鮑は灰をまぶして干したものである。冬から春にかけてが旬である。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このエゾアワビについて、「市場魚貝類図鑑」では下記の記述が見られます。

『値段は上がり気味。キロ/10000円はざらで、超高級貝。北海道日本海側、津軽海峡沿岸から東北地方沿岸。クロアワビの北方系亜種である。クロアワビよりも細長く貝殻の凹凸が激しい。これをクロアワビの生息地に移植するとクロアワビ型になる。

味はクロアワビに変わらない。しっかりと硬くしまっている。これを水貝や煮貝などにする』

<ハワイ島の海洋深層水で育った特上エゾアワビ>

『メイド・イン・ハワイの新たな名産として今、注目を集めているのがハワイ島のビッグアイランド・アバロニ社の「コナ産エゾアワビ」。コナの近海深さ915mのピュアな海洋深層水の中で、人工飼料を一切使わず、同じ深層水で養殖された海藻で育つエゾアワビは本場三陸の天然エゾアワビと比べても全く遜色がない一級品。

アラン・ウォンズやロイズなどのハワイを代表する有名レストランやワイキキのサントリーなどの日本料理店や寿司店でも美味しいと好評のエゾアワビですが、現地では養殖見学ツアーも人気となっています。

養殖見学ツアーは月曜日から金曜日の午前10時30分から11時30分と午後零時30分から1時30分の2回催行。清潔な養殖場の中で育つ小さな赤ちゃんアワビから大きく成長したアワビまで、様々なアワビを見ることができ、最後に新鮮なアワビの試食もあります。

観光客でも地元の人たちと同様に、直売店に気軽に立ち寄って購入することも可能。場所は、コナ空港から近いので、出発前に立ち寄れば、そのまま活アワビをお土産として持ち帰ることもできるそうです。

日本とシアトルで長年水産業に携わって来た新井宏社長が陣頭指揮を執る同社では、この新鮮なアワビを真空パックにして高熱処理をし、常温で保存できるお土産アイテムも完成。ほどよい天然の塩味が効き、封を切ってスライスすれば、酒の肴(さかな)やスナックとしても味わえる蒸しアワビはお土産に最適。養殖場の直売店をはじめ、ワイキキなどのABCストアやアラモアナ・センター内の白木屋など、便利なロケーションで、今春には発売予定となっています。』 (「ニュースヘッドライン from HAWAII」より)

<アワビ類の繁殖生態>

『アワビ類は雌雄異体であり、放卵放精型の繁殖を行います。配偶子の形成は、温度、光周期、餌料条件などに支配されると考えられています。エゾアワビなどでは有効積算水温の増加に伴って成熟が進行することが知られていて、人為的な水温管理によって成熟をコントロールすることが可能になっています。

生殖巣の量的発達は摂餌量によっても影響を受けます。したがって、放卵、放精が可能になる時期は、その年やその場所による水温経過や餌料環境によって異なりますが、エゾアワビでは夏から秋、暖流系のクロアワビ、マダカアワビ、メガイアワビでは秋から初冬、トコブシでは夏から秋がそれぞれ産卵期とされています。

1産卵期に同一個体が何回放卵・放精するのかについてはよくわかっていません。水温経過や餌料環境は、産卵期や産卵量ばかりでなく配偶子の質にも影響を及ぼします。エゾアワビでは、卵質が幼生の浮遊期間と初期稚貝の飢餓耐性に影響を及ぼすことが明らかにされています。(Fukazawa et al. 2005)。

放卵放精型の繁殖をおこなうアワビにとっては、雌雄が放卵放精を同期させることが受精に不可欠です。エゾアワビでは産卵期に台風の接近、通過に伴い大規模な時化がおこると放卵放精が一斉に起こることが知られています。暖流系のアワビ類でも、低気圧の通過に伴って産卵が起こった例が報告されています。

神奈川県長井沿岸で行われた2001年の我々の調査では、トコブシでも台風の通過時に放精放卵が行われた可能性が示唆されました。

急激な水温の変化は、クロアワビやメガイアワビ、エゾアワビの放卵放精を誘発する要因と考えられていますが、産卵を誘発したと考えられる時化の際に必ずしも水温が変化したわけではなく、時化に伴って生じるどのような変化が具体的に放卵・放精を誘発するのかは明らかにされていません。飼育条件下では、

紫外線を照射した海水や過酸化水素を添加した海水が配偶子放出を誘起する現象が知られています。』 (「アワビ類の生態に関する研究」より)

<アワビの選び方>

『あわびの身はシコシコした歯ごたえがあり、巻き貝の中では最もおいしいとされている。 めがい、まだか、黒、えぞの四種類を食用とする。

めがいあわびは、全体に平たく、身の表面が赤みがかった褐色。まだかあわびは、あわびの中でも大型で、殻が厚くて丸みをおび、背の管孔がポツポツと突き出ているのが特徴。

身の表面は黄褐色である。これら二種のあわびはどちらも、身がやわらかい。黒あわびは、青あわびとも呼ばれる。やや細長くて緑がかった黒色をしており、身はしまっている。えぞあわびは、北方でとれ、あわびの中では小型。殻が薄く、表面の凹凸がはげしい。

あわびは貝柱の周囲にひだがあり、殻の管孔の数が4~5個ある。よく似た貝のとこぶしは、あわびと比べると小さくてひだがなく、管孔の数が6~7個と多い。ひだがよく動き、つやがよいものを選ぶ。また、殻に対して、身が大きく、ひだが小さめのものがよい。』

<アワビの保存法>

『めがいあわびは、全体に平たく、身の表面が赤みがかった褐色。まだかあわびは、あわびの中でも大型で、殻が厚くて丸みをおび、背の管孔がポツポツと突き出ているのが特徴。身の表面は黄褐色である。これら二種のあわびはどちらも、身がやわらかい。

黒あわびは、青あわびとも呼ばれる。やや細長くて緑がかった黒色をしており、身はしまっている。えぞあわびは、北方でとれ、あわびの中では小型。殻が薄く、表面の凹凸がはげしい。』

(上記の2件は、「e-ヘルシーレシピ」より)

<エゾアワビのレシピ>

1.エゾアワビのオードブル

2、アワビの塩窯焼き

3.アワビのユッケ風とアワビのステーキ

4.究極の冷やし中華

5.アワビの下ごしらえ

ジョイント式コルクマット

比較モンスターバイク買取

2009年09月23日

ウルメイワシの食べ方

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

<イワシの丸干しの作り方>

魚偏に弱いと書いて鰯。水を離れるとすぐ死ぬので「弱し」が転じてイワシになったとも、下魚の意味の「いやしい」が転してイワシとなったともいわれている。

イワシにはマイワシ、ウルメイワシ、力タクチイワシの三種類があり、鮮魚として刺し身や煮つけに使われるのは主にマイワシ。

これに対して、干物によく使われるのが、ウルメイワシとカタクチイワシだ。イワシの干物で一番ポピュラーな丸干しも、たいていこれらで作られている。丸干しは開かないから乾きにくいので、脂肪が少なく乾きやすい魚が向いているからだ。

作り方は簡単。鮮度のいいものを選び、海水程度の塩水で洗ってウロコを洗い流し、あとはそのまま、ハラワタも取らずに塩汁に8~10時間漬けてから干す。

干し加減は好みだが、カラカラに乾かしたいのなら、日中干して夜は取り込む。を繰り返して3~5日。だが一日干したくらいの、生干しっぽい丸干しも実にうまい。

家で作るときには、8~10cmぐらいまでの小さめのイワシなら、マイワシでもなんでも丸ごと干せば、それで立派な丸干しになる。ただし脂が乗ったマイワシを使うと、身があまり締まらない。

店先で売っているカラカラに乾いた丸干しのイメージとはちょいと違ったやわらかいものになるが、これもまた、店では買えない手作りならではの味わい。

<イワシのみりん干しの作り方>

イワシは、頭を落とし腹開きでも背開きでもいいから開いて、ハラワタをきれいに取り除き、調味液に3時間くらい漬ける。液の配合は、アジのみりん干しと同じでしょうゆ1升(1.8リットル)、砂糖950g、みりん0.5合(90cc)、湯1合(180cc)の割合。

イワシの量に合わせて、この半分の量で作ったり、さらに少なく作ってもいい。調味液がよくしみ込んだら、汁けを切って干す。日当たりよくソフトに仕上げたほうがうまいので、あまりカラカラにならないうちに、早めに干し上げよう。

さらにおすすめなのが、ちょっぴりトウガラシをきかせた「ピリ辛イワシ」。調味液に漬けるまでは普通のみりん干しと同じで、干すときに、白ゴマの代わりに、一味トウガラシを軽く振ってから干す。

昔から漁師たちの間では、夏バテ防止にトウガラシがいいといわれてきた。これは、そこからヒントを得たオリジナル。ご飯のおかずによし、酒の肴によしで、一度食べたらやみつきになる味だ。

(上記2件の内容は、「伊豆ネットー青魚の干物」より)

<イワシのレシピ動画>

1.イワシの手開き

2.鰯の大葉マヨネーズ詰め揚げ

3.創作フランス"鰯の丸干し"

4.鰯刺身つくり

5.鰯イリュージョン

6.イワシのオイル焼

7.イワシのオイル焼き(続)

8.いわしの大名おろし

<ウルメイワシ その他のレシピ>

1.うるめいわしの香草焼き

2.うるめいわしの骨酒

3.いわしの酢の物

4.うるめ鰯の’南蛮漬け’もどき

5.マスタード焼き

6.鰯のサラダ

7.いわしの蒲焼き

8.うるめいわしの唐揚げ

☆ 鰯のトマト煮 (「はじめのひとりごと」より)

うるめいわし 3匹

調味料:オリーブオイル、塩胡椒、小麦粉 適量 トマト水煮缶、鷹の爪、微塵切ニンニク、塩胡椒、ケーパ、適当なハーブ 適量

①いわしの頭と内臓を取り出し洗って拭く。

②塩胡椒をして小麦粉を叩く。

③オリーブオイルで両面を焼き付ける。

④新たにオリーブオイル少しでニンニクを色づける。

⑤トマトを漉しながら④に加える。

⑥他の調味料と鰯を入れて蓋をしてしばらく煮る。

ジョイント式コルクマット

比較モンスターバイク買取

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

<イワシの丸干しの作り方>

魚偏に弱いと書いて鰯。水を離れるとすぐ死ぬので「弱し」が転じてイワシになったとも、下魚の意味の「いやしい」が転してイワシとなったともいわれている。

イワシにはマイワシ、ウルメイワシ、力タクチイワシの三種類があり、鮮魚として刺し身や煮つけに使われるのは主にマイワシ。

これに対して、干物によく使われるのが、ウルメイワシとカタクチイワシだ。イワシの干物で一番ポピュラーな丸干しも、たいていこれらで作られている。丸干しは開かないから乾きにくいので、脂肪が少なく乾きやすい魚が向いているからだ。

作り方は簡単。鮮度のいいものを選び、海水程度の塩水で洗ってウロコを洗い流し、あとはそのまま、ハラワタも取らずに塩汁に8~10時間漬けてから干す。

干し加減は好みだが、カラカラに乾かしたいのなら、日中干して夜は取り込む。を繰り返して3~5日。だが一日干したくらいの、生干しっぽい丸干しも実にうまい。

家で作るときには、8~10cmぐらいまでの小さめのイワシなら、マイワシでもなんでも丸ごと干せば、それで立派な丸干しになる。ただし脂が乗ったマイワシを使うと、身があまり締まらない。

店先で売っているカラカラに乾いた丸干しのイメージとはちょいと違ったやわらかいものになるが、これもまた、店では買えない手作りならではの味わい。

<イワシのみりん干しの作り方>

イワシは、頭を落とし腹開きでも背開きでもいいから開いて、ハラワタをきれいに取り除き、調味液に3時間くらい漬ける。液の配合は、アジのみりん干しと同じでしょうゆ1升(1.8リットル)、砂糖950g、みりん0.5合(90cc)、湯1合(180cc)の割合。

イワシの量に合わせて、この半分の量で作ったり、さらに少なく作ってもいい。調味液がよくしみ込んだら、汁けを切って干す。日当たりよくソフトに仕上げたほうがうまいので、あまりカラカラにならないうちに、早めに干し上げよう。

さらにおすすめなのが、ちょっぴりトウガラシをきかせた「ピリ辛イワシ」。調味液に漬けるまでは普通のみりん干しと同じで、干すときに、白ゴマの代わりに、一味トウガラシを軽く振ってから干す。

昔から漁師たちの間では、夏バテ防止にトウガラシがいいといわれてきた。これは、そこからヒントを得たオリジナル。ご飯のおかずによし、酒の肴によしで、一度食べたらやみつきになる味だ。

(上記2件の内容は、「伊豆ネットー青魚の干物」より)

<イワシのレシピ動画>

1.イワシの手開き

2.鰯の大葉マヨネーズ詰め揚げ

3.創作フランス"鰯の丸干し"

4.鰯刺身つくり

5.鰯イリュージョン

6.イワシのオイル焼

7.イワシのオイル焼き(続)

8.いわしの大名おろし

<ウルメイワシ その他のレシピ>

1.うるめいわしの香草焼き

2.うるめいわしの骨酒

3.いわしの酢の物

4.うるめ鰯の’南蛮漬け’もどき

5.マスタード焼き

6.鰯のサラダ

7.いわしの蒲焼き

8.うるめいわしの唐揚げ

☆ 鰯のトマト煮 (「はじめのひとりごと」より)

うるめいわし 3匹

調味料:オリーブオイル、塩胡椒、小麦粉 適量 トマト水煮缶、鷹の爪、微塵切ニンニク、塩胡椒、ケーパ、適当なハーブ 適量

①いわしの頭と内臓を取り出し洗って拭く。

②塩胡椒をして小麦粉を叩く。

③オリーブオイルで両面を焼き付ける。

④新たにオリーブオイル少しでニンニクを色づける。

⑤トマトを漉しながら④に加える。

⑥他の調味料と鰯を入れて蓋をしてしばらく煮る。

ジョイント式コルクマット

比較モンスターバイク買取

2009年09月22日

魚名:ウルメイワシ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:25cm

学名:Etrumeus teres 英名:Big-eye sardine

地方名:ウウメ、ギトウ、ギドウ

脊椎動物門-硬骨魚綱-ニシン目-ニシン科

分布:北海道以南、世界中の暖海

<特徴>

成魚は全長30cmに達し、マイワシより大きくなる。目が大きく、さらに脂瞼に覆われて「潤んでいる」ように見え、和名はここに由来する。下顎が上顎よりも僅かに前に突き出る。体色は背中側が藍色、腹側が銀白色で、他に目立つ模様は無い。体は前後に細長く、断面は背中側がやや膨らんだ卵型をしている。1縦列の鱗数は53-56枚で、カタクチイワシやマイワシよりも鱗が細かい。

腹鰭が背鰭よりも明らかに後ろにある点でカタクチイワシやマイワシと区別できる。他にもカタクチイワシとは口が小さいこと、マイワシとは体の断面が丸く背中の青みが濃いことなどで区別できる。

<生態>

全世界の熱帯・温帯海域に広く分布する。特に暖流に面した沿岸海域に多い。春から夏には北上、秋から冬には南下するという季節的な回遊を行う。日本沿岸でも、夏は北海道沿岸に群れが出現する。

海面近くで群れをなして遊泳するが、群れの規模はマイワシよりも小さい。成魚の餌はプランクトンで、口と鰓蓋を大きく開けて泳ぎ、鰓耙(さいは)でプランクトンを濾過摂食する。

産卵期は春から夏にかけてで、南方ほど早い。受精卵は直径1.2mmほどの分離浮性卵である。

(上記2件は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

このウルメイワシに関しては、 「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。

『鮮魚としては冬季を中心にときどき入荷。値段は安い。主に干物などになる。目に脂瞼という透明な皮膜がある。それで潤んだような目をしていてウルメイワシになった。

イワシの中ではもっとも大きくなり、30センチを超えるものも珍しくない。千葉県勝浦市で本種を釣り上げたときには、あまりの大きさにサバだと叫んだだ釣り師がいたほどだ。

主に干物、出しの材料として「うるめ節」などに加工される。特にこの干物はニシン類でももっとも珍重され、特に高知県で製造される「まる干し」は大形のウルメイワシを釣りにて漁獲、干したもので高級品である。

関東では年中漁獲されているが秋から冬が鮮魚としての最盛期である。千葉県外房の町や市の魚屋に立ち寄ると、発泡のトレイにのせられた刺身が店頭いっぱいに並んでいる。味はさっぱりとした白身に近い食感で、細く走る血合いにのみニシン類特有の酸味がある。舌の上に染み出す脂が甘味とも感じるほど優しく豊かである。』

<ウルメイワシの地方名>

1.ギト・ギトオ(長崎五島) :鋭く光ることを方言で「ギドギド」という。魚体もキラキラと光っているところから。

2.メギラ(富山・新潟):眼がキラキラと光ることから。

3.マイワシノムコ(長崎五島):近縁のマイワシを女性とみて、その婿の意。

4.ドコ・ドコオ(同上):梟(フクロウ)のことを方言で「ドコ」や「ドコオ」という。梟に似て、眼の大きなことから。

5.ダルマイワシ(新潟):眼が大きく体も丸いことから。

6.ドンボ(富山):日本海側の方言で、太く肥えていることをいう。

7.テッポウ(対馬):特に大型のものの呼名。魚体が丸く長いため銃身に例えて言う。

8.オオメイワシ(熊本):大きな目のイワシの意。

9.ノドイワシ(青森):このイワシは青森地方に少なく、能登で獲れたものを買い入れることから、能登イワシの名が付けられた。

10.マナゴイワシ(秋田):・眼が大きいため「眼(マナコ)イワシ」の意。

<ウルメイワシの俗諺>

1.鰯の頭も信心から :どんなものでも信仰心さえあれば、ありがたく尊いものになるという例え。平安の頃、魔除けのまじないとして、鬼の嫌いなヒイラギの枝に臭いの強いイワシの頭を刺して門口に立てたのがその由来。

2.鰯で精進落ち :長い間、精進料理で生臭い物は我慢しながらやっと精進落としの日を迎えたのに、鰯の

のような下魚で祝ってしまうという意。いままでの苦労や努力が報いられず、がっかりした時に使う。

3.猫の額に生鰯 :猫の頭の上に生鰯を置くという意で、危険このうえないこと、馬鹿なことをするという例え。「猫に鰹節」や「猫に魚の番」と同じように使う。

4.鰯も七度洗えば鯛の味 :鰯も丁寧に洗えば、鯛のように美味しくなるという意で、すべて清潔がいいという例え。

5.鰯は鮎にまさる :鰯を女房言葉で「おむろ(お紫)」といい、鮎を色の藍にかけて、紫色は黄色より上等だという意。

(上記の2件は、「日本の旬 魚のお話」より)

<ウルメイワシの水揚げ量>

日本で主に漁獲されるイワシはマイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシがありますが、日本の全漁獲量の約半分を占めた大衆魚マイワシは、ここ数年水揚げ量が激減しています。

山口県では、平成17年のイワシ類の漁獲量は合計で8,599トン。内訳はマイワシ214トン(3%)、ウルメイワシは2,125トン(25%)、カタクチイワシ6,260トン(72%)となっています。また、山口県のウルメイワシの漁獲量は全国4位(H17)となっています。

<主な漁場と漁法>

県内では日本海側に広く生息していますが、主に下関市蓋井島沖、角島沖、萩市見島周辺で多く漁獲されています。

漁法は敷網(しきあみ)漁法が一般的です。夕方から出漁し、夜間、あらかじめ船の上から海中に巨大な風呂敷状の網を張り、集魚灯と呼ばれる船の上のライトを照らすとともに水中灯とよばれるライトを海中に入れ、光でイワシを網に誘導します。十分、ウルメイワシが集まったところで、網を絞り込み漁獲します。

漁獲したウルメイワシは、鮮度を保つため、直ちに氷と海水を入れた船の活間(いけま)に入れ、明け方の市場に水揚げします。

(上記の2件は、「やまぐちの農水産物需要拡大協議会」

より)

ジョイント式コルクマット

比較モンスターバイク買取

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:25cm

学名:Etrumeus teres 英名:Big-eye sardine

地方名:ウウメ、ギトウ、ギドウ

脊椎動物門-硬骨魚綱-ニシン目-ニシン科

分布:北海道以南、世界中の暖海

<特徴>

成魚は全長30cmに達し、マイワシより大きくなる。目が大きく、さらに脂瞼に覆われて「潤んでいる」ように見え、和名はここに由来する。下顎が上顎よりも僅かに前に突き出る。体色は背中側が藍色、腹側が銀白色で、他に目立つ模様は無い。体は前後に細長く、断面は背中側がやや膨らんだ卵型をしている。1縦列の鱗数は53-56枚で、カタクチイワシやマイワシよりも鱗が細かい。

腹鰭が背鰭よりも明らかに後ろにある点でカタクチイワシやマイワシと区別できる。他にもカタクチイワシとは口が小さいこと、マイワシとは体の断面が丸く背中の青みが濃いことなどで区別できる。

<生態>

全世界の熱帯・温帯海域に広く分布する。特に暖流に面した沿岸海域に多い。春から夏には北上、秋から冬には南下するという季節的な回遊を行う。日本沿岸でも、夏は北海道沿岸に群れが出現する。

海面近くで群れをなして遊泳するが、群れの規模はマイワシよりも小さい。成魚の餌はプランクトンで、口と鰓蓋を大きく開けて泳ぎ、鰓耙(さいは)でプランクトンを濾過摂食する。

産卵期は春から夏にかけてで、南方ほど早い。受精卵は直径1.2mmほどの分離浮性卵である。

(上記2件は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

このウルメイワシに関しては、 「市場魚貝類図鑑」で下記のように紹介されています。

『鮮魚としては冬季を中心にときどき入荷。値段は安い。主に干物などになる。目に脂瞼という透明な皮膜がある。それで潤んだような目をしていてウルメイワシになった。

イワシの中ではもっとも大きくなり、30センチを超えるものも珍しくない。千葉県勝浦市で本種を釣り上げたときには、あまりの大きさにサバだと叫んだだ釣り師がいたほどだ。

主に干物、出しの材料として「うるめ節」などに加工される。特にこの干物はニシン類でももっとも珍重され、特に高知県で製造される「まる干し」は大形のウルメイワシを釣りにて漁獲、干したもので高級品である。

関東では年中漁獲されているが秋から冬が鮮魚としての最盛期である。千葉県外房の町や市の魚屋に立ち寄ると、発泡のトレイにのせられた刺身が店頭いっぱいに並んでいる。味はさっぱりとした白身に近い食感で、細く走る血合いにのみニシン類特有の酸味がある。舌の上に染み出す脂が甘味とも感じるほど優しく豊かである。』

<ウルメイワシの地方名>

1.ギト・ギトオ(長崎五島) :鋭く光ることを方言で「ギドギド」という。魚体もキラキラと光っているところから。

2.メギラ(富山・新潟):眼がキラキラと光ることから。

3.マイワシノムコ(長崎五島):近縁のマイワシを女性とみて、その婿の意。

4.ドコ・ドコオ(同上):梟(フクロウ)のことを方言で「ドコ」や「ドコオ」という。梟に似て、眼の大きなことから。

5.ダルマイワシ(新潟):眼が大きく体も丸いことから。

6.ドンボ(富山):日本海側の方言で、太く肥えていることをいう。

7.テッポウ(対馬):特に大型のものの呼名。魚体が丸く長いため銃身に例えて言う。

8.オオメイワシ(熊本):大きな目のイワシの意。

9.ノドイワシ(青森):このイワシは青森地方に少なく、能登で獲れたものを買い入れることから、能登イワシの名が付けられた。

10.マナゴイワシ(秋田):・眼が大きいため「眼(マナコ)イワシ」の意。

<ウルメイワシの俗諺>

1.鰯の頭も信心から :どんなものでも信仰心さえあれば、ありがたく尊いものになるという例え。平安の頃、魔除けのまじないとして、鬼の嫌いなヒイラギの枝に臭いの強いイワシの頭を刺して門口に立てたのがその由来。

2.鰯で精進落ち :長い間、精進料理で生臭い物は我慢しながらやっと精進落としの日を迎えたのに、鰯の

のような下魚で祝ってしまうという意。いままでの苦労や努力が報いられず、がっかりした時に使う。

3.猫の額に生鰯 :猫の頭の上に生鰯を置くという意で、危険このうえないこと、馬鹿なことをするという例え。「猫に鰹節」や「猫に魚の番」と同じように使う。

4.鰯も七度洗えば鯛の味 :鰯も丁寧に洗えば、鯛のように美味しくなるという意で、すべて清潔がいいという例え。

5.鰯は鮎にまさる :鰯を女房言葉で「おむろ(お紫)」といい、鮎を色の藍にかけて、紫色は黄色より上等だという意。

(上記の2件は、「日本の旬 魚のお話」より)

<ウルメイワシの水揚げ量>

日本で主に漁獲されるイワシはマイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシがありますが、日本の全漁獲量の約半分を占めた大衆魚マイワシは、ここ数年水揚げ量が激減しています。

山口県では、平成17年のイワシ類の漁獲量は合計で8,599トン。内訳はマイワシ214トン(3%)、ウルメイワシは2,125トン(25%)、カタクチイワシ6,260トン(72%)となっています。また、山口県のウルメイワシの漁獲量は全国4位(H17)となっています。

<主な漁場と漁法>

県内では日本海側に広く生息していますが、主に下関市蓋井島沖、角島沖、萩市見島周辺で多く漁獲されています。

漁法は敷網(しきあみ)漁法が一般的です。夕方から出漁し、夜間、あらかじめ船の上から海中に巨大な風呂敷状の網を張り、集魚灯と呼ばれる船の上のライトを照らすとともに水中灯とよばれるライトを海中に入れ、光でイワシを網に誘導します。十分、ウルメイワシが集まったところで、網を絞り込み漁獲します。

漁獲したウルメイワシは、鮮度を保つため、直ちに氷と海水を入れた船の活間(いけま)に入れ、明け方の市場に水揚げします。

(上記の2件は、「やまぐちの農水産物需要拡大協議会」

より)

ジョイント式コルクマット

比較モンスターバイク買取

2009年09月21日

魚名:ウメイロモドキ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:35cm

学名:Caesio teres 英名:Redfin fusilier

地方名:ウメイロ、アカジューグルクン、アカヂュマー

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-タカサゴ科

布:琉球列島以南、インド・西部太平洋の熱帯・亜熱帯域

<特徴>

岩礁域や沿岸のサンゴ礁域周辺に生息している。タカサゴ科に属するものとしては体高が高い方である。体は全体的に鮮やかで、背の部分は青色、背びれと尾びれは黄色、腹は白っぽい。ユメウメイロに似るが、背びれの黄色は鮮やかである。雑食性でプランクトンも食べる。追い込み漁で漁獲される。かなりおいしく、琉球列島では塩焼きや刺身にしたりして食べる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

<ウメイロモドキの動画>

1.ウメイロモドキ

2.バブルリングとウメイロモドキ

3.アカヒメジ&ウメイロモドキ

4.ウメイロモドキの群れ 撮影地:sipadan

5.沖縄の海の生き物たち ウメイロモドキ

6.ウメイロモドキとイソマグロ

<パラオの海の立役者、ウメイロモドキ>

『そんなパラオの海に潜っていて、特に僕が気に入っているのがウメイロモドキの群れ。外海のドロップオフポイントでドリフト(流れに乗って流していく潜り方)をしていると、見ることができます。

青い体に背中から尾びれにかけて美しい黄色が入るこの魚、流れの中を流れてくるプランクトンが主食で、ドロップオフの壁を覆うように数百メートルにわたってその群れが続きます。

僕らダイバーはその群れの中を流れていくのですが、その光景の美しいこと。青と黄色の紙ふぶきの中を泳いでいるかのようです。

ウメイロモドキはプランクトン食なので、顔つきも柔らかくて性格も温厚(肉食の魚は顔もキツイです)なので、傍に寄っても危険もありません。むしろほっこりとした気分にさせてくれる癒し系の群れなのです』 (「パラオ・パラオ・ダイビングのABガイド記事」より)

<ウメイロモドキとウメイロ>

『ウメイロモドキはどの写真を見ても胸ビレの根元が黒くなっているのに対し、ウメイロはそこが無地です。上の写真の個体は胸ビレ基底部が黒いですね。

それで、今回この両種を調べてみて初めて気付いた事があります。ウメイロとウメイロモドキはあんなに似ているのだから、てっきりかなり近い親戚かと思っていたのですが、実は、属どころか科すらことなるかなり隔たった種だったんですね。ウメイロはフエダイ科であるのに対し、ウメイロモドキはタカサゴ科なのです。

ま、その血筋はともかく、こうしてウメイロモドキが現れてくれたとなると、今度はこれが群れになってくれないかと期待してしまうじゃないですか。エントリーした途端、あの青と黄色の群れがサラサラと目の前を流れて行くのですよ。う~、見てみたい。

と、ここまで書いたところで、意地になってとうとう踏み込んではいけない領域に立ち入ってしまいました。今、体色の上で紛らわしく思えるのは、ウメイロ、ウメイロモドキ、ユメウメイロの3種です。これらの差異を調べてみたところ、尻ビレの棘条と軟条数がキーポイントになる事が分かりました。

棘条数 軟条数

ウメイロモドキ 3 12

ユメウメイロ 3 11

ウメイロ 8 16~17

そこで、今回の個体の尻ビレをグイ~ンと拡大して1本ずつ数えてみたところ、ウメイロモドキの数にピタリと合いました。はぁ~、めでたしめでたし。』 (「民俗博物館ー第266回 ウメイロモドキ」より)

オリジナル家系図

ジョイント式コルクマット

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:35cm

学名:Caesio teres 英名:Redfin fusilier

地方名:ウメイロ、アカジューグルクン、アカヂュマー

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-タカサゴ科

布:琉球列島以南、インド・西部太平洋の熱帯・亜熱帯域

<特徴>

岩礁域や沿岸のサンゴ礁域周辺に生息している。タカサゴ科に属するものとしては体高が高い方である。体は全体的に鮮やかで、背の部分は青色、背びれと尾びれは黄色、腹は白っぽい。ユメウメイロに似るが、背びれの黄色は鮮やかである。雑食性でプランクトンも食べる。追い込み漁で漁獲される。かなりおいしく、琉球列島では塩焼きや刺身にしたりして食べる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

<ウメイロモドキの動画>

1.ウメイロモドキ

2.バブルリングとウメイロモドキ

3.アカヒメジ&ウメイロモドキ

4.ウメイロモドキの群れ 撮影地:sipadan

5.沖縄の海の生き物たち ウメイロモドキ

6.ウメイロモドキとイソマグロ

<パラオの海の立役者、ウメイロモドキ>

『そんなパラオの海に潜っていて、特に僕が気に入っているのがウメイロモドキの群れ。外海のドロップオフポイントでドリフト(流れに乗って流していく潜り方)をしていると、見ることができます。

青い体に背中から尾びれにかけて美しい黄色が入るこの魚、流れの中を流れてくるプランクトンが主食で、ドロップオフの壁を覆うように数百メートルにわたってその群れが続きます。

僕らダイバーはその群れの中を流れていくのですが、その光景の美しいこと。青と黄色の紙ふぶきの中を泳いでいるかのようです。

ウメイロモドキはプランクトン食なので、顔つきも柔らかくて性格も温厚(肉食の魚は顔もキツイです)なので、傍に寄っても危険もありません。むしろほっこりとした気分にさせてくれる癒し系の群れなのです』 (「パラオ・パラオ・ダイビングのABガイド記事」より)

<ウメイロモドキとウメイロ>

『ウメイロモドキはどの写真を見ても胸ビレの根元が黒くなっているのに対し、ウメイロはそこが無地です。上の写真の個体は胸ビレ基底部が黒いですね。

それで、今回この両種を調べてみて初めて気付いた事があります。ウメイロとウメイロモドキはあんなに似ているのだから、てっきりかなり近い親戚かと思っていたのですが、実は、属どころか科すらことなるかなり隔たった種だったんですね。ウメイロはフエダイ科であるのに対し、ウメイロモドキはタカサゴ科なのです。

ま、その血筋はともかく、こうしてウメイロモドキが現れてくれたとなると、今度はこれが群れになってくれないかと期待してしまうじゃないですか。エントリーした途端、あの青と黄色の群れがサラサラと目の前を流れて行くのですよ。う~、見てみたい。

と、ここまで書いたところで、意地になってとうとう踏み込んではいけない領域に立ち入ってしまいました。今、体色の上で紛らわしく思えるのは、ウメイロ、ウメイロモドキ、ユメウメイロの3種です。これらの差異を調べてみたところ、尻ビレの棘条と軟条数がキーポイントになる事が分かりました。

棘条数 軟条数

ウメイロモドキ 3 12

ユメウメイロ 3 11

ウメイロ 8 16~17

そこで、今回の個体の尻ビレをグイ~ンと拡大して1本ずつ数えてみたところ、ウメイロモドキの数にピタリと合いました。はぁ~、めでたしめでたし。』 (「民俗博物館ー第266回 ウメイロモドキ」より)

オリジナル家系図

ジョイント式コルクマット

2009年09月20日

魚名:ウメイロ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:50cm

学名:Paracaesio xanthura 英名:Yellow back fusilier

地方名:ウグイス、ウメロ、シーヌクワー

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-フエダイ科

分布:伊豆半島以南、和歌山、高知、インド・西太平洋の熱帯・亜熱帯域

<特徴>

浅い岩礁域に生息しているが、大きいものは水深200m位の大陸棚上でも見られる。うろこは小さめで、長楕円形の体は左右に平たい。群れで泳いでいることが多いので、群れに当たると次から次に多く釣れる。3枚におろして刺身、塩焼き、煮付けにする。肉は白身でどんな料理にもあう魚なので洋風のムニエルにしてもおいしく食べることができる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このウメイロについては、「奄美 釣り物語 第二章」で、下記のような記述がありました。

『奄美大島 沿岸~近海 主に水深120M前後(80~200M)に生息する。沿岸の船釣りで釣れる。平均サイズは、35センチ程度が多いが、50センチ位まで成長する。尾鰭は深く切れ込み、クロメジナ(オナガグレ)と同様に、針掛り直後の引き込む力は強く釣りの趣は高い。

食味は、フエダイの仲間では、ハマダイ(尾長鯛)に並び最高峰に位置する。鮮度の劣化は比較的、早い部類には入り、釣獲後、3日以内であれば刺身(お造り)がいい。アオダイ同様、大型魚が味がよく、また日持ちがする。氷水~のち から氷で完全に絞め、釣った翌日、死後硬直が緩む頃が身に甘みが増して美味しい。

釣り上げたのち、直ぐに十分氷の効いた水氷に入れないと体色は変色し、白っぽい、いかにも不味そうな外見になるので注意が必要。

水深120M前後と、浅い場所で釣れるので、ライトタックル(オモリ負荷 60号~)で釣るとウメイロの瞬発力に驚かされる。小さな魚だが40センチ級となると、ハマチ(ブリの未成魚)を釣るくらいの強い引き・・・と言っても過言でない。

奄美大島では周年釣れる魚だが、夏場(7月~10月)によく釣れる。食べて美味しいのは寒の季節~産卵前がいい』

また、「遊魚漫筆」では、ウメイロについて下記のように紹介されています。

『こう書かれて、魚だと思う人は少ないだろう。ウメイロ。これが魚だと思う人は通であり、名魚を知っている。

ウメイロも、フエダイ科アオダイ属の魚であり、アオダイと並んでよく釣れる。アオダイよりも沿岸に多く、浅いところに多い。50mほどの浅い岩礁域から、150mほどのところに多い。アオダイは水深200m前後の岩礁域につく。

魚名を聞いただけで、ぱあっと頭の中に映像が浮かび、ため息をつく魚がいる。ぼくにとって、ウメイロとはそういう魚だ。なんともいえない「梅色」の背中と尾鰭が浮かぶ。

梅色…なんて、魚のことだとは思わないだろうが、生きているときの色を見たら納得して忘れられないだろう。もともと紀州、土佐などで呼ばれた名である。

紀州藩の畔田翠山の『水族志』(1839年)にこう書かれている。

--------------------------------------------------------------------------------

「五月黄梅熟する節多く捕る故にウメロと名づく、漁人海中に魚多きを色といふ、ロは色なり、一節この魚梅熟の色をなす故に名づくと」

『水族志』畔田翠山

--------------------------------------------------------------------------------

紀州の南部(みなべ)は、いまでも梅の名産地である。「紀州みなべの南高梅」という登録商標にになっている。もっとも、この梅は明治時代から品種改良され、南高梅と名づけられたのは1955年のことである。

ともかく紀州南部は梅の里であり、5月、黄梅が熟すころ、このウメイロが釣れはじめて美味しいのである。

ウメイロは、やはりフエダイ科アオダイ属の魚であり、アオダイに似ているが、体側上半部から尾鰭にかけて、見事に黄色いので、すぐに見分けられる。また、この見事な黄色は、鮮やかな黄色という意味ではなく、深い黄色であり、見事な梅色の黄色なのである。

それだけでもアオダイと区別できるが、尾鰭も深く二叉しシルエットだけでいえば、アオダイより、ヨゴレアオダイに似ている。

ウメイロは、アオダイとちがい和歌山にも多い。紀州に夏を告げる魚であったのだが、すぐに少なくなり、寂しい思いをしていた。狙って釣る魚から、あてものになってしまっていたのだ。ところが、このごろ、また増えている。嬉しい話しである。』

<ウメイロの動画>

1.ウメイロ

2.ウメイロの昆布締め

3.ウメイロ

<ウメイロのレシピ>

1.ウメイロ料理

2.ウメイロのアーモンドサラダ

3.ウメイロのでんぶ

4.ウメイロのアジア風刺身

あったらいいと思いませんか?家系図作成致します

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:50cm

学名:Paracaesio xanthura 英名:Yellow back fusilier

地方名:ウグイス、ウメロ、シーヌクワー

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-フエダイ科

分布:伊豆半島以南、和歌山、高知、インド・西太平洋の熱帯・亜熱帯域

<特徴>

浅い岩礁域に生息しているが、大きいものは水深200m位の大陸棚上でも見られる。うろこは小さめで、長楕円形の体は左右に平たい。群れで泳いでいることが多いので、群れに当たると次から次に多く釣れる。3枚におろして刺身、塩焼き、煮付けにする。肉は白身でどんな料理にもあう魚なので洋風のムニエルにしてもおいしく食べることができる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このウメイロについては、「奄美 釣り物語 第二章」で、下記のような記述がありました。

『奄美大島 沿岸~近海 主に水深120M前後(80~200M)に生息する。沿岸の船釣りで釣れる。平均サイズは、35センチ程度が多いが、50センチ位まで成長する。尾鰭は深く切れ込み、クロメジナ(オナガグレ)と同様に、針掛り直後の引き込む力は強く釣りの趣は高い。

食味は、フエダイの仲間では、ハマダイ(尾長鯛)に並び最高峰に位置する。鮮度の劣化は比較的、早い部類には入り、釣獲後、3日以内であれば刺身(お造り)がいい。アオダイ同様、大型魚が味がよく、また日持ちがする。氷水~のち から氷で完全に絞め、釣った翌日、死後硬直が緩む頃が身に甘みが増して美味しい。

釣り上げたのち、直ぐに十分氷の効いた水氷に入れないと体色は変色し、白っぽい、いかにも不味そうな外見になるので注意が必要。

水深120M前後と、浅い場所で釣れるので、ライトタックル(オモリ負荷 60号~)で釣るとウメイロの瞬発力に驚かされる。小さな魚だが40センチ級となると、ハマチ(ブリの未成魚)を釣るくらいの強い引き・・・と言っても過言でない。

奄美大島では周年釣れる魚だが、夏場(7月~10月)によく釣れる。食べて美味しいのは寒の季節~産卵前がいい』

また、「遊魚漫筆」では、ウメイロについて下記のように紹介されています。

『こう書かれて、魚だと思う人は少ないだろう。ウメイロ。これが魚だと思う人は通であり、名魚を知っている。

ウメイロも、フエダイ科アオダイ属の魚であり、アオダイと並んでよく釣れる。アオダイよりも沿岸に多く、浅いところに多い。50mほどの浅い岩礁域から、150mほどのところに多い。アオダイは水深200m前後の岩礁域につく。

魚名を聞いただけで、ぱあっと頭の中に映像が浮かび、ため息をつく魚がいる。ぼくにとって、ウメイロとはそういう魚だ。なんともいえない「梅色」の背中と尾鰭が浮かぶ。

梅色…なんて、魚のことだとは思わないだろうが、生きているときの色を見たら納得して忘れられないだろう。もともと紀州、土佐などで呼ばれた名である。

紀州藩の畔田翠山の『水族志』(1839年)にこう書かれている。

--------------------------------------------------------------------------------

「五月黄梅熟する節多く捕る故にウメロと名づく、漁人海中に魚多きを色といふ、ロは色なり、一節この魚梅熟の色をなす故に名づくと」

『水族志』畔田翠山

--------------------------------------------------------------------------------

紀州の南部(みなべ)は、いまでも梅の名産地である。「紀州みなべの南高梅」という登録商標にになっている。もっとも、この梅は明治時代から品種改良され、南高梅と名づけられたのは1955年のことである。

ともかく紀州南部は梅の里であり、5月、黄梅が熟すころ、このウメイロが釣れはじめて美味しいのである。

ウメイロは、やはりフエダイ科アオダイ属の魚であり、アオダイに似ているが、体側上半部から尾鰭にかけて、見事に黄色いので、すぐに見分けられる。また、この見事な黄色は、鮮やかな黄色という意味ではなく、深い黄色であり、見事な梅色の黄色なのである。

それだけでもアオダイと区別できるが、尾鰭も深く二叉しシルエットだけでいえば、アオダイより、ヨゴレアオダイに似ている。

ウメイロは、アオダイとちがい和歌山にも多い。紀州に夏を告げる魚であったのだが、すぐに少なくなり、寂しい思いをしていた。狙って釣る魚から、あてものになってしまっていたのだ。ところが、このごろ、また増えている。嬉しい話しである。』

<ウメイロの動画>

1.ウメイロ

2.ウメイロの昆布締め

3.ウメイロ

<ウメイロのレシピ>

1.ウメイロ料理

2.ウメイロのアーモンドサラダ

3.ウメイロのでんぶ

4.ウメイロのアジア風刺身

あったらいいと思いませんか?家系図作成致します

2009年09月19日

魚名:ウミテング

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:7.7cm

学名:Eurypegasus draconis 英名:Sea-moth

地方名:ウミスズメ、テングユオ

脊椎動物門-硬骨魚綱-ウミテング目-ウミテング科

分布:千葉県以南、インド・太平洋(クレ環礁~ハワイ諸島を除く)

<特徴>

体が上下に平たく、堅い骨板で覆われている。額が長く突き出し、長い鼻のように見えるためウミテングの名がある。胸びれは大きく、翼のように水平に広がる。体は褐色や黄土色、灰白色などで、黒褐色の斑紋や網目状の模様がある。小形で全長10cm内外のものが多く、最大で15cmほど。

種としてのウミテングZalises draconisは本州中部以南、西太平洋、インド洋の浅い砂泥底に生息する。体長7cm。形が変わっているので、乾燥させたものが飾り物として売られている。

かつてはその形状から、タツノオトシゴと同じヨウジウオに近い種類だと思われていたものの、全く別な種類としてそれは否定されていたが、最近は遺伝解析などで、近縁種と言う形に入れられている。

英語での”sea moth”や”little dragonfish”という名前は鰭を閉じるとガが止まっているように見えることや、ゴツゴツした姿とタツノオトシゴのような口先から、そのように呼ばれた。

<生態>

普段はカレイやヒラメのように海底でじっとしていることが多く、地味な体色を近くの岩などの地形や、砂地に合わせ、保護色としている。

餌は小型の甲殻類やプランクトンに、ゴカイなどといった環形動物などである。動きが遅いので見つけるのは難しいが、見つかるとすぐに近寄る事ができるほど泳ぐのが遅い。

(上記の記述は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<ウメデングの動画>

1.ウミテング動画

2.ウミテング動画

3.Little dragonfish in saipan(ウミテング サイパン)

4.ウミテング

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:7.7cm

学名:Eurypegasus draconis 英名:Sea-moth

地方名:ウミスズメ、テングユオ

脊椎動物門-硬骨魚綱-ウミテング目-ウミテング科

分布:千葉県以南、インド・太平洋(クレ環礁~ハワイ諸島を除く)

<特徴>

体が上下に平たく、堅い骨板で覆われている。額が長く突き出し、長い鼻のように見えるためウミテングの名がある。胸びれは大きく、翼のように水平に広がる。体は褐色や黄土色、灰白色などで、黒褐色の斑紋や網目状の模様がある。小形で全長10cm内外のものが多く、最大で15cmほど。

種としてのウミテングZalises draconisは本州中部以南、西太平洋、インド洋の浅い砂泥底に生息する。体長7cm。形が変わっているので、乾燥させたものが飾り物として売られている。

かつてはその形状から、タツノオトシゴと同じヨウジウオに近い種類だと思われていたものの、全く別な種類としてそれは否定されていたが、最近は遺伝解析などで、近縁種と言う形に入れられている。

英語での”sea moth”や”little dragonfish”という名前は鰭を閉じるとガが止まっているように見えることや、ゴツゴツした姿とタツノオトシゴのような口先から、そのように呼ばれた。

<生態>

普段はカレイやヒラメのように海底でじっとしていることが多く、地味な体色を近くの岩などの地形や、砂地に合わせ、保護色としている。

餌は小型の甲殻類やプランクトンに、ゴカイなどといった環形動物などである。動きが遅いので見つけるのは難しいが、見つかるとすぐに近寄る事ができるほど泳ぐのが遅い。

(上記の記述は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<ウメデングの動画>

1.ウミテング動画

2.ウミテング動画

3.Little dragonfish in saipan(ウミテング サイパン)

4.ウミテング

Posted by きーさん at

07:23

│Comments(0)

2009年09月18日

ウミタナゴの食べ方

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

<ウミタナゴ釣り仕掛け>

1.ウキ釣り、シモリ釣り

2.円錐ウキの仕掛け

3.サビキ仕掛け

☆ ウキ釣り方法:ポカポカとした陽気の海でのんびり楽しむ釣り、といったイメージがあるが、このシモリウキ仕掛けだと、微妙なアタリも楽しめ、のべ竿でのダイレクトなやりとりが楽しめる。タックルには4.2メートルくらいの渓流竿を使用。かけた魚を素早く群れから抜きあげられるように硬調のものがよい。

ウキはシモリウキを5個くらい使う。色は、オレンジ系は晴天時や昼間に見やすく、イエロー系は、曇天時やまづめ時に見やすい。実釣を始める前に、ウキの浮き具合とウキ下の長さ調整はしっかりとしておこう。ウキ下は、水深よりも多少短めに設定しておく。海底がわからない場合には、様子をみながら徐々に深くしていく。

エサは、オキアミなどを小さく付けること。ほかにジャリメ、アオイソメ、アミエビなどでもいいが、いずれも小さくまとめてハリからの垂らしは短くすることがポイント。

釣り座を決めたら、まずはアミコマセを少しずつまきながら、ウミタナゴの群れを足止めしておこう。さらに付けエサとコマセを同調させるようにコマセを切らさないようにまき続けよう。

シモリウキのアタリには、いろいろなパターンがある。ダイレクトなウキが消し込むアタリ、エサをくわえた魚が上向きに泳ぐ食い上げのアタリなど。何らかの変化を感じた来、かるくアワセてしっかりとハリ掛かりをさせた後、抜きあげる。 (「魚種別釣りの仕掛け講座」より)

☆ ミャク釣り方法:ウキを付けないでたらし、魚が当たったとことを穂先から伝わる感触でとり,合わせることから脈を取るのと同じなのでミャク釣りという。

仕掛けは、ヨリモドシ付きオモリ(0.5-2 号程度)に、0.6-1 号程度のハリス 30~40 cm に、3~5 号程度のタナゴバリを結ぶ。オモリの大きさは、ロッドのオモリ負荷におおじて選定するが、常に、ロッドを上下させて誘うので、このとき、手にオモリの重量感が伝わるものを選ぶ。あまり重すぎると魚の当たりをとれなくなる。

仕掛けを上下させているとき、「ツン」とした感触のとき合わせる。上下させているので自然に魚が掛かってしまう(向こう合わせ)ときが多い。魚が餌を口にくわえて深い方や横に逃げる場合は簡単に当たりがとれるが、水面の方に餌を運ぶ状態(食い上げ)では一瞬錘の負荷が軽くなり、このとき、竿を軽くシャクってあわせるが、慣れないとこの感じをつかむのは難しい。 (「ウミタナゴ釣り」より)

<ウミタナゴのレシピ>

1.ウミタナゴ塩焼き

2.ウミタナゴ煮付け

3.ウミタナゴの香草蒸し

4.ウミタナゴの甘酢あんかけ

5.ウミタナゴの干物

6.海たなごのトマト煮

7.タナゴのから揚げ

☆ ウミタナゴ刺身

材料:ウミタナゴ、好みのツマ

【作り方】

1. ウミタナゴは、三枚におろして腹骨をすき、皮を引き、大きなものはさく取りする

2. ややそぎ切りに切り、皿に盛る

3.ネギやショウガとたたきにしても美味

身が軟らかいので、あまり刺身に向かないと思われているが、ある程度大きなものは、刺身も非常にウマい。時間があれば昆布締めにしたものもおいしい。我が家では早春のワカメの時期によくウミタナゴを釣るので、写真のように、とれたてワカメ(浜などで拾うのだ)をさっと湯がいて刻んだものをよくツマにしている。

☆ ウミタナゴのお吸い物

材料:ウミタナゴの身、塩、日本酒、醤油、とろろ昆布、アサツキ、その他好みの具

【作り方】

1.ウミタナゴは三枚におろしてひと口大に切り、塩をふる

2. 日本酒で軽く洗って沸騰したお湯に入れ、塩、醤油で味を整える

3. とろろ昆布を入れたお椀に注ぎ、アサツキを散らす

昆布のウマみとウミタナゴのウマみを生かした簡単お吸い物。ウミタナゴの身に塩をふって、酒で洗ってから加えることで生臭みがとれ、しっかりとした食感が味わえるのだ。

(上記の2件の内容は、「釣魚料理大全」より)

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

<ウミタナゴ釣り仕掛け>

1.ウキ釣り、シモリ釣り

2.円錐ウキの仕掛け

3.サビキ仕掛け

☆ ウキ釣り方法:ポカポカとした陽気の海でのんびり楽しむ釣り、といったイメージがあるが、このシモリウキ仕掛けだと、微妙なアタリも楽しめ、のべ竿でのダイレクトなやりとりが楽しめる。タックルには4.2メートルくらいの渓流竿を使用。かけた魚を素早く群れから抜きあげられるように硬調のものがよい。

ウキはシモリウキを5個くらい使う。色は、オレンジ系は晴天時や昼間に見やすく、イエロー系は、曇天時やまづめ時に見やすい。実釣を始める前に、ウキの浮き具合とウキ下の長さ調整はしっかりとしておこう。ウキ下は、水深よりも多少短めに設定しておく。海底がわからない場合には、様子をみながら徐々に深くしていく。

エサは、オキアミなどを小さく付けること。ほかにジャリメ、アオイソメ、アミエビなどでもいいが、いずれも小さくまとめてハリからの垂らしは短くすることがポイント。

釣り座を決めたら、まずはアミコマセを少しずつまきながら、ウミタナゴの群れを足止めしておこう。さらに付けエサとコマセを同調させるようにコマセを切らさないようにまき続けよう。

シモリウキのアタリには、いろいろなパターンがある。ダイレクトなウキが消し込むアタリ、エサをくわえた魚が上向きに泳ぐ食い上げのアタリなど。何らかの変化を感じた来、かるくアワセてしっかりとハリ掛かりをさせた後、抜きあげる。 (「魚種別釣りの仕掛け講座」より)

☆ ミャク釣り方法:ウキを付けないでたらし、魚が当たったとことを穂先から伝わる感触でとり,合わせることから脈を取るのと同じなのでミャク釣りという。

仕掛けは、ヨリモドシ付きオモリ(0.5-2 号程度)に、0.6-1 号程度のハリス 30~40 cm に、3~5 号程度のタナゴバリを結ぶ。オモリの大きさは、ロッドのオモリ負荷におおじて選定するが、常に、ロッドを上下させて誘うので、このとき、手にオモリの重量感が伝わるものを選ぶ。あまり重すぎると魚の当たりをとれなくなる。

仕掛けを上下させているとき、「ツン」とした感触のとき合わせる。上下させているので自然に魚が掛かってしまう(向こう合わせ)ときが多い。魚が餌を口にくわえて深い方や横に逃げる場合は簡単に当たりがとれるが、水面の方に餌を運ぶ状態(食い上げ)では一瞬錘の負荷が軽くなり、このとき、竿を軽くシャクってあわせるが、慣れないとこの感じをつかむのは難しい。 (「ウミタナゴ釣り」より)

<ウミタナゴのレシピ>

1.ウミタナゴ塩焼き

2.ウミタナゴ煮付け

3.ウミタナゴの香草蒸し

4.ウミタナゴの甘酢あんかけ

5.ウミタナゴの干物

6.海たなごのトマト煮

7.タナゴのから揚げ

☆ ウミタナゴ刺身

材料:ウミタナゴ、好みのツマ

【作り方】

1. ウミタナゴは、三枚におろして腹骨をすき、皮を引き、大きなものはさく取りする

2. ややそぎ切りに切り、皿に盛る

3.ネギやショウガとたたきにしても美味

身が軟らかいので、あまり刺身に向かないと思われているが、ある程度大きなものは、刺身も非常にウマい。時間があれば昆布締めにしたものもおいしい。我が家では早春のワカメの時期によくウミタナゴを釣るので、写真のように、とれたてワカメ(浜などで拾うのだ)をさっと湯がいて刻んだものをよくツマにしている。

☆ ウミタナゴのお吸い物

材料:ウミタナゴの身、塩、日本酒、醤油、とろろ昆布、アサツキ、その他好みの具

【作り方】

1.ウミタナゴは三枚におろしてひと口大に切り、塩をふる

2. 日本酒で軽く洗って沸騰したお湯に入れ、塩、醤油で味を整える

3. とろろ昆布を入れたお椀に注ぎ、アサツキを散らす

昆布のウマみとウミタナゴのウマみを生かした簡単お吸い物。ウミタナゴの身に塩をふって、酒で洗ってから加えることで生臭みがとれ、しっかりとした食感が味わえるのだ。

(上記の2件の内容は、「釣魚料理大全」より)

2009年09月17日

魚名:ウミタナゴ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:~30cm

学名:Ditrema temmincki 英名:Japanese surfperch

地方名:タナゴ、コモチダイ

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-ウミタナゴ科

分布:北海道中部~九州の日本各地、朝鮮半島南部

<特徴>

本種には2つ型があり、マタナゴと呼ばれ背方が黒青色で腹方が銀色を帯びるものと、アカタナゴと呼ばれる背方が赤褐色で体側に多数の褐色の縦の帯があるものとがある。前者の方が深みにすみ、この2型は別種かどうか問題となっている。浅海の岩礁域にすみ、甲殻類などの小型の底生動物を主食とする。仔魚を生む魚として有名で、雄の腹びれの前部には交尾用の突起がある。山陰地方には逆子を産むことから妊婦には食べさせないという迷信がある (「デジタルお魚図鑑」より)

例によって、このウミタナゴを「市場魚貝類図鑑」で調べてみると下記のような説明がありました。

『京湾、相模湾で「たなご釣り」といえば本種がねらい。淡水の超小物釣りを指すわけではないからご注意を! この冬から早春にかけてのウミタナゴ釣りは相模湾、東京湾などでの風物詩だ。防波堤などで手軽に釣れるために人気がある。

相東京湾、相模湾ではマタナゴ(旧ウミタナゴ、マタナゴ型)が多く、アカタナゴが少ないように思える。マタナゴの生息域においてのウミタナゴの比率はわからない。今後、ウミタナゴ類には注目して厳密に同定していきたい。

旬はよくわからない。相模湾などでは一般に塩焼き、煮つけなどにして食べている。また、岩手県を南から北に海岸線を旅した折に田野畑の『本家屋旅館』で出してくれた1品が忘れがたい。三枚卸しにして皮を引き、腹骨、血合い骨をとって細かくみそ、ネギなどとトントンとたたいたもの。これは誠に酒を盗む代物、深酒に注意が必要だ。』

<関東近県のウミタナゴの釣り場>

ウミタナゴは次のエリアの磯場、護岸、突堤、港でよく釣れますが、危険な「落とし穴」(危険情報)を見つけました。釣りに行く前に必ずチェックしましょう。 (「第三管区海上保安本部」より)

1.外房・南房:いすみ市~館山市洲崎

2.内房:富浦町~富津市

3.東京湾:木更津市~横須賀市観音崎

4.三浦半島南東岸:横須賀市観音埼~三浦市剣埼

5.三浦半島西岸:三浦市剣埼~逗子市

6.湘南海岸:鎌倉市~小田原市早川

7.真鶴半島周辺:小田原市早川~熱海市

8.伊豆半島沿岸:伊東市~伊豆市

9.遠州灘沿岸:御前崎市~湖西市

<ウミタナゴの釣りと釣り具>

『ウミタナゴは、岩礁帯や海藻周りに生息し、海底に障害物があるところや、防波堤のテトラ周り、小磯などの波の穏やかなところがポイントになりますが、漁港に係留してある漁船の下などに群れていることも多く、場所によっては魚影を見ることが出来ます。

特に、カジメなどの海草が生えている場所は絶好のポイントになります。周年狙えますが、2月~3月には産卵のため型もよくなるので、この時期にはウミタナゴを専門に釣る人もいます。食べておいしいのもこの時期ですね。

タックルや仕掛けも特に専門的なものが必要なわけではなく、波止場や漁港などの浅場であれば渓流竿に、簡単な浮き仕掛けでも十分です。ポイントが多少遠い場合や、水深がある場合は、磯竿や万能竿の4.5~5.4m、06~1号クラスが使い易いでしょう。

食いが活発な時や、潮の流れが速い釣り場では、ウキが消し込まれる事がありますが、ウミタナゴは、餌を吸ったり吐いたりを繰り返すため、基本的にアタリは小さく、あわせるのには少しコツがいります。特に波が立っているときにはアタリが取り難く、立ちウキでは難しいと思いますので、慣れない場合や、初心者の方は、玉ウキを使ったシモリ仕掛けが使い易く、微妙なアタリをキャッチするのに有効です。

シモリ仕掛けは、サヨリの釣りにも使用され、シモリウキを複数付けて水中に沈めて釣る仕掛けのことですが、3番目のウキが少し沈むようにオモリのバランスを取るといいでしょう。波がない場合や、微妙なアタリを楽しみたいときには、立ちウキのトップの半分が水面に出るように調節します。

ウキの動きに変化があったら軽く合わせ、ハリ掛がりした魚は、群れが散らないように、なるべく早く群れから引き離して取り込みます。また、次に仕掛けを入れる前に、必ず寄せエサをまいて群れが散らないようにすることも、釣果に大きく影響しますね。

その他には、道糸1.5号、ハリス0.4~0.8号、針細地袖4~5号の小さい仕掛けで十分です。付けエサには、イソメ類や小型のオキアミなどを使い、コマセは海水で溶いたオキアミを使いますが、海岸の砂を混ぜて使うと寄せエサかよく沈み、効果的のようです。また、オカラを混ぜると潮が澄んだ日には効果があるとも言われます。』 (「You Tubeの釣り動画」より)

<ウミタナゴの特徴と料理、レシピ>

『この魚介類は、ウミタナゴ科に属しており、北海道中部から九州の日本各地、朝鮮半島などに分布しています。岩礁やガラモ場に生息しており、体は卵型で左右におしつぶされたような形をしています。眼から上顎の後端付近へ走る2本の褐色帯が特徴で、腹びれは黒いか、基底に黒点が存在しています。

また、ウミタナゴには赤みがかったものと青みがかった個体が存在します。大体10~11月の時期に交尾を行い、5~6月ころに産卵します。エサは海草についている甲殻類や砂泥底にすんでいる貝類などを食べて成長します。

ウミタナゴの料理方法やレシピに関しては、煮付けやフライ、から揚げなどがオススメです。旬は春であり、身は白身で淡白で柔らかく、とっても美味しい魚です。漁獲の方法としては定置網や釣りなどによって捕獲します。また、日本にはウミタナゴのほかにもオキタナゴとアオタナゴという品種が存在しています。

以上がウミタナゴの特徴と料理方法、レシピです。下準備をしっかりと行い、愛情を注いでとっても美味しいウミタナゴの料理を作ってみましょう。』 (「魚介類.net」より)

☆ ウミタナゴの動画ページ

☆ ウミタナゴの魚拓

☆ 子を産む魚 - ウミタナゴ

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:~30cm

学名:Ditrema temmincki 英名:Japanese surfperch

地方名:タナゴ、コモチダイ

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-ウミタナゴ科

分布:北海道中部~九州の日本各地、朝鮮半島南部

<特徴>

本種には2つ型があり、マタナゴと呼ばれ背方が黒青色で腹方が銀色を帯びるものと、アカタナゴと呼ばれる背方が赤褐色で体側に多数の褐色の縦の帯があるものとがある。前者の方が深みにすみ、この2型は別種かどうか問題となっている。浅海の岩礁域にすみ、甲殻類などの小型の底生動物を主食とする。仔魚を生む魚として有名で、雄の腹びれの前部には交尾用の突起がある。山陰地方には逆子を産むことから妊婦には食べさせないという迷信がある (「デジタルお魚図鑑」より)

例によって、このウミタナゴを「市場魚貝類図鑑」で調べてみると下記のような説明がありました。

『京湾、相模湾で「たなご釣り」といえば本種がねらい。淡水の超小物釣りを指すわけではないからご注意を! この冬から早春にかけてのウミタナゴ釣りは相模湾、東京湾などでの風物詩だ。防波堤などで手軽に釣れるために人気がある。

相東京湾、相模湾ではマタナゴ(旧ウミタナゴ、マタナゴ型)が多く、アカタナゴが少ないように思える。マタナゴの生息域においてのウミタナゴの比率はわからない。今後、ウミタナゴ類には注目して厳密に同定していきたい。

旬はよくわからない。相模湾などでは一般に塩焼き、煮つけなどにして食べている。また、岩手県を南から北に海岸線を旅した折に田野畑の『本家屋旅館』で出してくれた1品が忘れがたい。三枚卸しにして皮を引き、腹骨、血合い骨をとって細かくみそ、ネギなどとトントンとたたいたもの。これは誠に酒を盗む代物、深酒に注意が必要だ。』

<関東近県のウミタナゴの釣り場>

ウミタナゴは次のエリアの磯場、護岸、突堤、港でよく釣れますが、危険な「落とし穴」(危険情報)を見つけました。釣りに行く前に必ずチェックしましょう。 (「第三管区海上保安本部」より)

1.外房・南房:いすみ市~館山市洲崎

2.内房:富浦町~富津市

3.東京湾:木更津市~横須賀市観音崎

4.三浦半島南東岸:横須賀市観音埼~三浦市剣埼

5.三浦半島西岸:三浦市剣埼~逗子市

6.湘南海岸:鎌倉市~小田原市早川

7.真鶴半島周辺:小田原市早川~熱海市

8.伊豆半島沿岸:伊東市~伊豆市

9.遠州灘沿岸:御前崎市~湖西市

<ウミタナゴの釣りと釣り具>

『ウミタナゴは、岩礁帯や海藻周りに生息し、海底に障害物があるところや、防波堤のテトラ周り、小磯などの波の穏やかなところがポイントになりますが、漁港に係留してある漁船の下などに群れていることも多く、場所によっては魚影を見ることが出来ます。

特に、カジメなどの海草が生えている場所は絶好のポイントになります。周年狙えますが、2月~3月には産卵のため型もよくなるので、この時期にはウミタナゴを専門に釣る人もいます。食べておいしいのもこの時期ですね。

タックルや仕掛けも特に専門的なものが必要なわけではなく、波止場や漁港などの浅場であれば渓流竿に、簡単な浮き仕掛けでも十分です。ポイントが多少遠い場合や、水深がある場合は、磯竿や万能竿の4.5~5.4m、06~1号クラスが使い易いでしょう。

食いが活発な時や、潮の流れが速い釣り場では、ウキが消し込まれる事がありますが、ウミタナゴは、餌を吸ったり吐いたりを繰り返すため、基本的にアタリは小さく、あわせるのには少しコツがいります。特に波が立っているときにはアタリが取り難く、立ちウキでは難しいと思いますので、慣れない場合や、初心者の方は、玉ウキを使ったシモリ仕掛けが使い易く、微妙なアタリをキャッチするのに有効です。

シモリ仕掛けは、サヨリの釣りにも使用され、シモリウキを複数付けて水中に沈めて釣る仕掛けのことですが、3番目のウキが少し沈むようにオモリのバランスを取るといいでしょう。波がない場合や、微妙なアタリを楽しみたいときには、立ちウキのトップの半分が水面に出るように調節します。

ウキの動きに変化があったら軽く合わせ、ハリ掛がりした魚は、群れが散らないように、なるべく早く群れから引き離して取り込みます。また、次に仕掛けを入れる前に、必ず寄せエサをまいて群れが散らないようにすることも、釣果に大きく影響しますね。

その他には、道糸1.5号、ハリス0.4~0.8号、針細地袖4~5号の小さい仕掛けで十分です。付けエサには、イソメ類や小型のオキアミなどを使い、コマセは海水で溶いたオキアミを使いますが、海岸の砂を混ぜて使うと寄せエサかよく沈み、効果的のようです。また、オカラを混ぜると潮が澄んだ日には効果があるとも言われます。』 (「You Tubeの釣り動画」より)

<ウミタナゴの特徴と料理、レシピ>

『この魚介類は、ウミタナゴ科に属しており、北海道中部から九州の日本各地、朝鮮半島などに分布しています。岩礁やガラモ場に生息しており、体は卵型で左右におしつぶされたような形をしています。眼から上顎の後端付近へ走る2本の褐色帯が特徴で、腹びれは黒いか、基底に黒点が存在しています。

また、ウミタナゴには赤みがかったものと青みがかった個体が存在します。大体10~11月の時期に交尾を行い、5~6月ころに産卵します。エサは海草についている甲殻類や砂泥底にすんでいる貝類などを食べて成長します。

ウミタナゴの料理方法やレシピに関しては、煮付けやフライ、から揚げなどがオススメです。旬は春であり、身は白身で淡白で柔らかく、とっても美味しい魚です。漁獲の方法としては定置網や釣りなどによって捕獲します。また、日本にはウミタナゴのほかにもオキタナゴとアオタナゴという品種が存在しています。

以上がウミタナゴの特徴と料理方法、レシピです。下準備をしっかりと行い、愛情を注いでとっても美味しいウミタナゴの料理を作ってみましょう。』 (「魚介類.net」より)

☆ ウミタナゴの動画ページ

☆ ウミタナゴの魚拓

☆ 子を産む魚 - ウミタナゴ

2009年09月16日

ウマヅラハギの食べ方

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

☆ 沢山のウマズラハギの動画

<ウマズラハギのレシピ>

今日はカワハギに劣らず、食べて美味しい「ウマズラハギ」のレシピを並べてみました。お試しください。

1.ウマズラハギのフライ

2.ウマズラのカルパッチョ風

3.ウマヅラハギの薄造り 肝醤油

4.ウマヅラハギのホイル焼き

5.ウマヅラハギの肝醤油+ラー油

6.ウマヅラハギ・蕪とお米のポタージュ仕立て

7.ウマヅラハギの白菜包み蒸し

8.ウマヅラハギの肝茶碗蒸し

9.ウマズラハギと茄子の煮付け

10.ウマズアラハギのブイヤベース

11.ウマズラハギの煮付け

12.ウマヅラハギ頭のニンニク酒蒸し

13.ウマヅラと小松菜の肝和え

14.ウマヅラハギの味醂干し

15.ウマヅラハギのアクアパッツァ

16.ウマヅラハギのソテー

ファンタジスタ!ブランド高価買取

大人買い!

人気コミックを全巻セット

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

☆ 沢山のウマズラハギの動画

<ウマズラハギのレシピ>

今日はカワハギに劣らず、食べて美味しい「ウマズラハギ」のレシピを並べてみました。お試しください。

1.ウマズラハギのフライ

2.ウマズラのカルパッチョ風

3.ウマヅラハギの薄造り 肝醤油

4.ウマヅラハギのホイル焼き

5.ウマヅラハギの肝醤油+ラー油

6.ウマヅラハギ・蕪とお米のポタージュ仕立て

7.ウマヅラハギの白菜包み蒸し

8.ウマヅラハギの肝茶碗蒸し

9.ウマズラハギと茄子の煮付け

10.ウマズアラハギのブイヤベース

11.ウマズラハギの煮付け

12.ウマヅラハギ頭のニンニク酒蒸し

13.ウマヅラと小松菜の肝和え

14.ウマヅラハギの味醂干し

15.ウマヅラハギのアクアパッツァ

16.ウマヅラハギのソテー

ファンタジスタ!ブランド高価買取

大人買い!

人気コミックを全巻セット

2009年09月15日

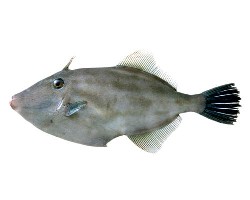

魚名:ウマヅラハギ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:30cm

学名:Thamnaconus modestus 英名:Black scraper

地方名:ウマヅラ、ハゲ

脊椎動物門-硬骨魚綱-フグ目-カワハギ科

分布:北海道以南の日本各地、朝鮮半島南部、東・南シナ海、南アフリカ

<特徴>

カワハギよりも体が細長く、頭部が伸びて、馬の顔のようなところからこの名がついた。体に顕著な模様はない。体は灰色ではっきりしない暗色の斑点がたくさんある。カワハギよりもやや深い沿岸域にすむ。6~7月に沈性粘着卵を産む。幼魚は流れ藻につき、表層付近を泳ぐ。夏に味がよくなる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このウマズラハギに関しては、「市場魚貝類図鑑」で下記のような記述があります。

『カワハギ同様、肝に価値がある。もともと関東などでは珍しい魚であったものが1970年代後半から突如太平洋側でも日本海側でも増え始め、定置網などに大量に入るようになった。

干物や珍味などにも加工されて、「カワハギの干物」などとされ売られている。売られていた。静岡県伊豆半島網代などの干物町はウマヅラハギの大量によって生まれてとされる。

旬は秋から冬。カワハギと比べて味で劣るといわれる。これはウマヅラハギのとれた場所や鮮度によるともに鮮度の問題であると思われる。瀬戸内海や西日本では、両種を値段的に分けたりしない。

刺身は透明感があり、その上、甘味がある。やや上品にすぎる味わいを助けるのが秋にたっぷり膨らんだキモである。夏には赤味がかったキモの色が寒くなってくると白くなり、口の中、体温で溶けるほどに脂がのる。これを適当に切り、刺身に巻き込んで濃淡混ざりあった旨さを味わう。

西日本では鍋物の材料としても珍重するが、白身であっさりしていながら甘味がある。とても味がいい。煮つけも肝を生かして美味。また各地で売られている干物などもとても味わい深いものだ。白身でさっぱり上品ななかに脂旨味もある魚であり、みりん干し、塩干物など当たりはずれがない。』

<ウマズラハギの呼び名・方言>

1.「ハゲ(剥げ)」というのは絨毛(じゅうもう)状に布のように連なった皮とウロコを引っぺがして(剥がして)料理することからくる。大阪でときどき「禿」と言って笑わすのは洒落。カワハギを「マルハゲ(丸はげ)」、ウマヅラハギを「ナガハゲ(長はげ)」と区別することが多い。

2.「ウマヅラ」「ウマハゲ」「オウマサン」などは形態を表したもの。

3.熊本県天草の「ナガベコ(長べこ)」は馬が牛になった例。

4.「ツノギ(角ぎ)」は明らかに目の上の非常に長く硬い第一背鰭棘からきている。この棘を表現しているものは他の地域にもありそうだ。

5.北海道、青森での「チュンチュン」「チュッチュ」、鳥取市の「チューコー」、「チューカー」というのはまったく意味がわからない。

6.熊本県天草では「ベトコン」。「べと」は泥質の海底という意味合いではないか? 泥っぽくても海が汚れていてもとれる?

7.「バクチ」、「バグチ」。ともに博打(ばくち)で身ぐるみ剥がれるの意味から。

(「市場魚貝類図鑑」より)

<ウマズラハギの絞め方>

『ウマヅラハギのように血の臭いが強い魚の場合は,エラを切り取って血抜きをします。やり方は簡単です。口の下から水平にナイフを入れて頭を下にしてやると,エラから真っ赤な血がドバっと出ます。さらに,エラの両側の付け根をナイフで切り,指を突っ込んでエラをむしり取ります。あとは海水で洗ってやると,ほとんどの血が抜けます。

血抜きの後は,右の写真のようになります。ウマヅラハギのさばき方には,目の上のツノの後ろに包丁を入れて,頭ごと内臓を取ってしまう(下のボラの例のように)やり方もあります。このやり方で,釣り場で頭を全部取ってしまう人もいますが,それだとキモを含む内蔵まで取れてしまいます。ウマヅラの命はキモなので,エラだけを取ってなるべく元の姿をとどめておくのがよいと思います。

今まで血抜きをせずにウマヅラを持ち帰っていた人は,ぜひこの方法を実行してみてください。今までよりも格段に美味しいウマヅラを食べることができます。なお,この方法はアジやサヨリなどの小魚にも応用できます。たいていの魚の場合,最も早く傷みやすいのはエラです。小さなサイズの魚なら,釣り場でエラを取って持ち帰るのがベストでしょう。』 (「釣り場での処理」より)

<ウマズラハギの動画>

1.ウマズラハギの動画各種

2.明石 ウマズラハギ釣り

3.ウスバハギの三枚おろし

☆ ウマズラハギの釣り方

☆ ウマズラハギの簡単な捌き方

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:30cm

学名:Thamnaconus modestus 英名:Black scraper

地方名:ウマヅラ、ハゲ

脊椎動物門-硬骨魚綱-フグ目-カワハギ科

分布:北海道以南の日本各地、朝鮮半島南部、東・南シナ海、南アフリカ

<特徴>

カワハギよりも体が細長く、頭部が伸びて、馬の顔のようなところからこの名がついた。体に顕著な模様はない。体は灰色ではっきりしない暗色の斑点がたくさんある。カワハギよりもやや深い沿岸域にすむ。6~7月に沈性粘着卵を産む。幼魚は流れ藻につき、表層付近を泳ぐ。夏に味がよくなる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このウマズラハギに関しては、「市場魚貝類図鑑」で下記のような記述があります。

『カワハギ同様、肝に価値がある。もともと関東などでは珍しい魚であったものが1970年代後半から突如太平洋側でも日本海側でも増え始め、定置網などに大量に入るようになった。

干物や珍味などにも加工されて、「カワハギの干物」などとされ売られている。売られていた。静岡県伊豆半島網代などの干物町はウマヅラハギの大量によって生まれてとされる。

旬は秋から冬。カワハギと比べて味で劣るといわれる。これはウマヅラハギのとれた場所や鮮度によるともに鮮度の問題であると思われる。瀬戸内海や西日本では、両種を値段的に分けたりしない。

刺身は透明感があり、その上、甘味がある。やや上品にすぎる味わいを助けるのが秋にたっぷり膨らんだキモである。夏には赤味がかったキモの色が寒くなってくると白くなり、口の中、体温で溶けるほどに脂がのる。これを適当に切り、刺身に巻き込んで濃淡混ざりあった旨さを味わう。

西日本では鍋物の材料としても珍重するが、白身であっさりしていながら甘味がある。とても味がいい。煮つけも肝を生かして美味。また各地で売られている干物などもとても味わい深いものだ。白身でさっぱり上品ななかに脂旨味もある魚であり、みりん干し、塩干物など当たりはずれがない。』

<ウマズラハギの呼び名・方言>

1.「ハゲ(剥げ)」というのは絨毛(じゅうもう)状に布のように連なった皮とウロコを引っぺがして(剥がして)料理することからくる。大阪でときどき「禿」と言って笑わすのは洒落。カワハギを「マルハゲ(丸はげ)」、ウマヅラハギを「ナガハゲ(長はげ)」と区別することが多い。

2.「ウマヅラ」「ウマハゲ」「オウマサン」などは形態を表したもの。

3.熊本県天草の「ナガベコ(長べこ)」は馬が牛になった例。

4.「ツノギ(角ぎ)」は明らかに目の上の非常に長く硬い第一背鰭棘からきている。この棘を表現しているものは他の地域にもありそうだ。

5.北海道、青森での「チュンチュン」「チュッチュ」、鳥取市の「チューコー」、「チューカー」というのはまったく意味がわからない。

6.熊本県天草では「ベトコン」。「べと」は泥質の海底という意味合いではないか? 泥っぽくても海が汚れていてもとれる?

7.「バクチ」、「バグチ」。ともに博打(ばくち)で身ぐるみ剥がれるの意味から。

(「市場魚貝類図鑑」より)

<ウマズラハギの絞め方>

『ウマヅラハギのように血の臭いが強い魚の場合は,エラを切り取って血抜きをします。やり方は簡単です。口の下から水平にナイフを入れて頭を下にしてやると,エラから真っ赤な血がドバっと出ます。さらに,エラの両側の付け根をナイフで切り,指を突っ込んでエラをむしり取ります。あとは海水で洗ってやると,ほとんどの血が抜けます。

血抜きの後は,右の写真のようになります。ウマヅラハギのさばき方には,目の上のツノの後ろに包丁を入れて,頭ごと内臓を取ってしまう(下のボラの例のように)やり方もあります。このやり方で,釣り場で頭を全部取ってしまう人もいますが,それだとキモを含む内蔵まで取れてしまいます。ウマヅラの命はキモなので,エラだけを取ってなるべく元の姿をとどめておくのがよいと思います。

今まで血抜きをせずにウマヅラを持ち帰っていた人は,ぜひこの方法を実行してみてください。今までよりも格段に美味しいウマヅラを食べることができます。なお,この方法はアジやサヨリなどの小魚にも応用できます。たいていの魚の場合,最も早く傷みやすいのはエラです。小さなサイズの魚なら,釣り場でエラを取って持ち帰るのがベストでしょう。』 (「釣り場での処理」より)

<ウマズラハギの動画>

1.ウマズラハギの動画各種

2.明石 ウマズラハギ釣り

3.ウスバハギの三枚おろし

☆ ウマズラハギの釣り方

☆ ウマズラハギの簡単な捌き方

2009年09月14日

ウナギの食べ方

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

<ウナギの漁法>

1.うなぎ掻き: 棒の先に鉤をつけたものを巧みに操り、ウナギを引っ掛ける

2.うなぎ塚: ウナギの生息域に石を積み上げておき、石の隙間に潜んだウナギを捕る

3.うなぎ筒: 竹筒などをウナギの生息域に仕掛けておき、ウナギが筒の中で休んでいる時に筒を引き揚げて捕る

遊漁としての釣りにおいてはミミズ等を餌にした釣り方が一般的だが、ルアーフィッシングで釣れることもある(いずれも夜間がメイン)。

餌釣りでの方法としては、ブッコミ釣り(鯉などのブッコミ仕掛けの変形、一本針が基本)、置き釣り(ウナギが通りそうな場所に針と糸が付いた竹杭を刺してしばらく置く)穴釣り(昼間ウナギがいそうな穴に小魚等をつけるための先端にまっすぐな針をつけた竹の棒と、針と糸をもち直接いれて釣る)等があり、とくに置き釣りと穴釣りはウナギ以外には見られない釣りかたである。ただ、簡単に釣れる魚ではない。 (「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<ウナギのレシピ>

1.白焼: たれをつけずに炭火で焼く。ワサビ、大根おろしまたはショウガ醤油などをつけて食べる。

2.う巻き: 鰻巻き。ウナギの白焼きまたは蒲焼を芯にして巻いた卵焼きのこと。とき卵に出汁を入れ、出汁巻き卵をつくる要領でウナギを巻く。小口切りにして切り口が見えるように器に盛り、木の芽などを添えて供する。「う巻き卵」とも。稀に「ウナギのゴボウ巻き」(京都料理の八幡巻)をう巻きと呼ぶこともある。

3.蒲焼: 日本で最も一般的な料理法。開いて頭と骨を取り去った身に串を打ち、たれをつけて焼く。関東では背開きにしていったん蒸し上げたものを焼くが(腹開きのうなぎを蒸すと串から身がはずれてしまうため背開きとなる)関西では腹開きにし、蒸さずに焼く。

九州では背開きで蒸さずに深めに焼くものが主流。当初は筒切りにしたウナギに縦に串を打ち、焼いたものに山椒味噌などを塗って屋台などで供されていた。その形が「蒲の穂」に似ていたことから蒲焼の名がついた。油が強い為、労働者などには喜ばれたが下賎な食べ物とみなされていた。一般に広まったのは開いて焼いたり蒸したりして油を落とすようになってからである。

日本で土用の丑の日にウナギの蒲焼を食べる習慣は江戸時代に平賀源内によって広まったという説が伝わっているが定かではない(夏にうなぎが売れない事をうなぎ屋が源内に相談したら、表にはるように土用の丑と書き渡されたところ売れるようになったとのこと)。近年では寒の土用の丑の日も広まりつつある。

4.鰻飯: 鰻重御飯の上に蒲焼を乗せたもの。用いる食器によって鰻丼と鰻重に分けられる。食べる前にタレをかけ、山椒の粉を振りかけるのが一般的である。

5.ひつまぶし: 名古屋名物のうなぎ飯の一種。ルーツには各種の説がある。名古屋市熱田区のあつた蓬莱軒が登録商標しており一般に同店が元祖の一つであると消費者から認識されている。うなぎの蒲焼を5ミリ~8ミリ幅に細切りにしたものをおひつのご飯の上に載せて供される(あつた蓬莱軒では木の切り株状の器を使う)。

食べ方は(1)一杯めは、おひつのご飯とうなぎを混ぜ、茶碗によそって食べる。(2)二杯目は、わけぎと海苔の薬味をいれて食べる。(3)三杯めは、出汁とわさびでウナ茶づけで食べる(この食べ方では、うなぎは蒸していない関西風を使う)。四分割しておいて最後に自分の一番好きな方法で食べることを推奨する店もある。

6.せいろ蒸し: 福岡県柳川地方を中心とする北部九州では有名な鰻飯で、コンビニやデパート地下の食品売り場でも見かける。柳川の城主が冷えた鰻重を暖めなおす方法として始めた、とされる。うなぎの蒲焼きと、タレを混ぜ込んだご飯を蒸篭で一緒に蒸すことで、うなぎやタレのうまみが芯まで染みこみ独特の香ばしさと風味を引き出す。通常は錦糸卵を乗せ、店によってはご飯の間にも蒲焼きを挟んでいることがある。

7.ウナギの肝うざく: 焼いたウナギの切り身とキュウリ、ミョウガを使った酢の物。

8.肝吸い: 胃を中心とした内臓部分を吸い物にする。

9・肝焼き: 数匹分の胃などを串に刺してたれに浸け焼く。本来「肝」と呼ばれるべき肝臓は、「レバー」という名称で供されることが多い。

10.うなり寿司: 愛知県豊川市の新名物。稲荷寿司をひっくり返し、うなぎの蒲焼きを切ったものがのせてある。酢飯とうなぎがよく調和している。名前の由来は「うなぎ」と「いなり」の合成語。

11.フライ: うなぎを一般的な白身魚のようにフライにし、胡椒のソースなどをかけて食べる。日本ではあまり見られないが、ヨーロッパなどで供される。

12.うなぎボーン: うなぎの骨を揚げた菓子。

13.半助(はんすけ): うなぎの頭部のことで、つまみにしたり豆腐と一緒に煮込んだりする(半助豆腐)

14.かぶと焼き: 数匹分のうなぎの頭部を串に刺してたれに浸け焼く。

15.うなぎパイ: イギリスの伝統料理。パイ生地にぶつ切りにしたウナギを入れて焼き上げた物。これにマッシュポテトを添え、リカーとよばれる緑色のソースをかけ回した一皿であるパイ・アンド・マッシュが、フィッシュ・アンド・チップスと並ぶロンドン庶民の味として親しまれてきたが、テムズ川産ウナギが希少化し、より安価な牛肉を用いたミート・パイで代用されるようになっている。

なお、日本でうなぎパイと言えば、浜松市の春華堂の「ウナギパウダー」入りの菓子パイが有名であるため、そちらを指す場合が多い。

16.うなぎのゼリー寄せ (jellied eels) :イギリス、特にロンドンのイーストエンドの伝統料理。ぶつ切りにしたうなぎをスープストックで煮込み、ゼラチンで冷やし固めた料理。チリビネガーをかけて食べるのが一般的である。イタリアではチリビネガーの代わりにバルサミコ酢を使用する。

17.鰻の飯蒸し(うなぎのいいむし): 味付けした鰻と餅米を竹の皮で包んだもの。主に蒸してから食べる。 ウナギは中国の広東料理、福建料理、上海料理などでも使われ、韓国でも食べる。ヨーロッパウナギやアメリカウナギなどの他のウナギもイタリア、スペイン、フランスなど南欧を中心に、主に煮凝り料理として各地で食用にされている。スペインには高価なウナギの稚魚の代わりに、すり身で作ったウナギの稚魚もどきまで販売されている。

(上記のレシピは、「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

☆ 美味しい鰻料理のバリエーション

☆ 続鰻料理のバリエーション

サプリメントのオーダーメイド

サプリメントのオーダーメイド

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

<ウナギの漁法>

1.うなぎ掻き: 棒の先に鉤をつけたものを巧みに操り、ウナギを引っ掛ける

2.うなぎ塚: ウナギの生息域に石を積み上げておき、石の隙間に潜んだウナギを捕る

3.うなぎ筒: 竹筒などをウナギの生息域に仕掛けておき、ウナギが筒の中で休んでいる時に筒を引き揚げて捕る

遊漁としての釣りにおいてはミミズ等を餌にした釣り方が一般的だが、ルアーフィッシングで釣れることもある(いずれも夜間がメイン)。

餌釣りでの方法としては、ブッコミ釣り(鯉などのブッコミ仕掛けの変形、一本針が基本)、置き釣り(ウナギが通りそうな場所に針と糸が付いた竹杭を刺してしばらく置く)穴釣り(昼間ウナギがいそうな穴に小魚等をつけるための先端にまっすぐな針をつけた竹の棒と、針と糸をもち直接いれて釣る)等があり、とくに置き釣りと穴釣りはウナギ以外には見られない釣りかたである。ただ、簡単に釣れる魚ではない。 (「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<ウナギのレシピ>

1.白焼: たれをつけずに炭火で焼く。ワサビ、大根おろしまたはショウガ醤油などをつけて食べる。

2.う巻き: 鰻巻き。ウナギの白焼きまたは蒲焼を芯にして巻いた卵焼きのこと。とき卵に出汁を入れ、出汁巻き卵をつくる要領でウナギを巻く。小口切りにして切り口が見えるように器に盛り、木の芽などを添えて供する。「う巻き卵」とも。稀に「ウナギのゴボウ巻き」(京都料理の八幡巻)をう巻きと呼ぶこともある。

3.蒲焼: 日本で最も一般的な料理法。開いて頭と骨を取り去った身に串を打ち、たれをつけて焼く。関東では背開きにしていったん蒸し上げたものを焼くが(腹開きのうなぎを蒸すと串から身がはずれてしまうため背開きとなる)関西では腹開きにし、蒸さずに焼く。

九州では背開きで蒸さずに深めに焼くものが主流。当初は筒切りにしたウナギに縦に串を打ち、焼いたものに山椒味噌などを塗って屋台などで供されていた。その形が「蒲の穂」に似ていたことから蒲焼の名がついた。油が強い為、労働者などには喜ばれたが下賎な食べ物とみなされていた。一般に広まったのは開いて焼いたり蒸したりして油を落とすようになってからである。

日本で土用の丑の日にウナギの蒲焼を食べる習慣は江戸時代に平賀源内によって広まったという説が伝わっているが定かではない(夏にうなぎが売れない事をうなぎ屋が源内に相談したら、表にはるように土用の丑と書き渡されたところ売れるようになったとのこと)。近年では寒の土用の丑の日も広まりつつある。

4.鰻飯: 鰻重御飯の上に蒲焼を乗せたもの。用いる食器によって鰻丼と鰻重に分けられる。食べる前にタレをかけ、山椒の粉を振りかけるのが一般的である。

5.ひつまぶし: 名古屋名物のうなぎ飯の一種。ルーツには各種の説がある。名古屋市熱田区のあつた蓬莱軒が登録商標しており一般に同店が元祖の一つであると消費者から認識されている。うなぎの蒲焼を5ミリ~8ミリ幅に細切りにしたものをおひつのご飯の上に載せて供される(あつた蓬莱軒では木の切り株状の器を使う)。

食べ方は(1)一杯めは、おひつのご飯とうなぎを混ぜ、茶碗によそって食べる。(2)二杯目は、わけぎと海苔の薬味をいれて食べる。(3)三杯めは、出汁とわさびでウナ茶づけで食べる(この食べ方では、うなぎは蒸していない関西風を使う)。四分割しておいて最後に自分の一番好きな方法で食べることを推奨する店もある。

6.せいろ蒸し: 福岡県柳川地方を中心とする北部九州では有名な鰻飯で、コンビニやデパート地下の食品売り場でも見かける。柳川の城主が冷えた鰻重を暖めなおす方法として始めた、とされる。うなぎの蒲焼きと、タレを混ぜ込んだご飯を蒸篭で一緒に蒸すことで、うなぎやタレのうまみが芯まで染みこみ独特の香ばしさと風味を引き出す。通常は錦糸卵を乗せ、店によってはご飯の間にも蒲焼きを挟んでいることがある。

7.ウナギの肝うざく: 焼いたウナギの切り身とキュウリ、ミョウガを使った酢の物。

8.肝吸い: 胃を中心とした内臓部分を吸い物にする。

9・肝焼き: 数匹分の胃などを串に刺してたれに浸け焼く。本来「肝」と呼ばれるべき肝臓は、「レバー」という名称で供されることが多い。

10.うなり寿司: 愛知県豊川市の新名物。稲荷寿司をひっくり返し、うなぎの蒲焼きを切ったものがのせてある。酢飯とうなぎがよく調和している。名前の由来は「うなぎ」と「いなり」の合成語。

11.フライ: うなぎを一般的な白身魚のようにフライにし、胡椒のソースなどをかけて食べる。日本ではあまり見られないが、ヨーロッパなどで供される。

12.うなぎボーン: うなぎの骨を揚げた菓子。

13.半助(はんすけ): うなぎの頭部のことで、つまみにしたり豆腐と一緒に煮込んだりする(半助豆腐)

14.かぶと焼き: 数匹分のうなぎの頭部を串に刺してたれに浸け焼く。

15.うなぎパイ: イギリスの伝統料理。パイ生地にぶつ切りにしたウナギを入れて焼き上げた物。これにマッシュポテトを添え、リカーとよばれる緑色のソースをかけ回した一皿であるパイ・アンド・マッシュが、フィッシュ・アンド・チップスと並ぶロンドン庶民の味として親しまれてきたが、テムズ川産ウナギが希少化し、より安価な牛肉を用いたミート・パイで代用されるようになっている。

なお、日本でうなぎパイと言えば、浜松市の春華堂の「ウナギパウダー」入りの菓子パイが有名であるため、そちらを指す場合が多い。

16.うなぎのゼリー寄せ (jellied eels) :イギリス、特にロンドンのイーストエンドの伝統料理。ぶつ切りにしたうなぎをスープストックで煮込み、ゼラチンで冷やし固めた料理。チリビネガーをかけて食べるのが一般的である。イタリアではチリビネガーの代わりにバルサミコ酢を使用する。

17.鰻の飯蒸し(うなぎのいいむし): 味付けした鰻と餅米を竹の皮で包んだもの。主に蒸してから食べる。 ウナギは中国の広東料理、福建料理、上海料理などでも使われ、韓国でも食べる。ヨーロッパウナギやアメリカウナギなどの他のウナギもイタリア、スペイン、フランスなど南欧を中心に、主に煮凝り料理として各地で食用にされている。スペインには高価なウナギの稚魚の代わりに、すり身で作ったウナギの稚魚もどきまで販売されている。

(上記のレシピは、「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

☆ 美味しい鰻料理のバリエーション

☆ 続鰻料理のバリエーション

2009年09月13日

魚名:ウナギ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:60cm

学名:Anguilla japonica 英名:Eel

地方名:カネクイ、アザウナギ

脊椎動物門-硬骨魚綱-ウナギ目-ウナギ科

分布:北海道以南、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン

<特徴>

河川の中流~河口域、湖沼、沿岸域に生息する。腹びれはなく、うろこは微小でみえない。体色にはかなり変異あるものの通常は背が暗褐色で腹側は白い。昼間は泥穴などにひそんでいる。小魚、甲殻類、昆虫、貝類などいろいろな動物を食べる。

産卵場所については不明な点が多いが、マリアナ諸島の西方で、北緯15度・東経40度のフィリピン海付近、と推測されている。ふ化後はレプトセファルス幼生となって海流に乗って北上する。沿岸域に達するとシラスウナギとなって夜間に川を上る。脂肪、ビタミンAを多く含んでいる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

<ウナギの名称>

『日本では奈良時代の『万葉集』に「武奈伎(むなぎ)」として見えるのが初出で、これがウナギの古称である。院政期頃になって「ウナギ」という語形が登場し、その後定着した。そもそものムナギの語源には

家屋の「棟木(むなぎ)」のように丸くて細長いから

胸が黄色い「胸黄(むなぎ)」から

料理の際に胸を開く「むなびらき」から

など、いくつかの説があるが、いずれも民間語源の域を出ない。前二者については、「武奈伎」の「伎」が上代特殊仮名遣ではキ甲類の仮名であるのに対して、「木」「黄」はキ乙類なので一致しないという問題があるし、後者の省略説もムナビラキ→ムナギのような省略は通常では起こり難い変化だからである。この他に、「ナギ」の部分に着目して

「ナギ」は「ナガ(長)」に通じ「ム(身)ナギ(長)」の意である

「ナギ」は蛇類の総称であり、蛇・虹の意の沖縄方言ナギ・ノーガと同源の語である → 参考: 天叢雲剣#「蛇の剣」

「nag-」は「水中の長細い生き物(長魚)」を意味する。この語根はアナゴやイカナゴ(水中で巨大な(往々にして細長い)魚群をつくる)にも含まれている

などとする説もある。 いずれにしても、定説と呼べるものは存在しない。

なお、近畿地方ではウナギのことを「マムシ」と呼ぶが、これはニホンマムシとは関係なく鰻飯(まんめし)が『まむし』と訛り、それが材料のウナギに転用されたものである[要出典]。他に、関西での調理法(正確には浜名湖・諏訪湖以西。)の特色である、蒸さずに蒲焼にして、飯の上に乗せた上に更に飯を乗せて蒸らす「飯蒸し」(ままむし)から来たという説、同じく料理法から飯と飯の間で蒸すという意味で「間蒸し」とする説、飯の上にウナギやたれをまぶすものとして「まぶし」が転じたとの説もある。

「薬缶」と題する江戸小咄では、「鵜が飲み込むのに難儀したから鵜難儀、うなんぎ、うなぎ」といった地口が語られている。』(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<ウナギってほんとうに魚?>

『ウナギは当然、本当に魚なのですが、魚という常識から考えられない習性を持っています。

まず、空気中でも長時間生きられるという特性があります。ウナギは、体が濡れていれば皮膚やうきぶくろや消化管でも呼吸できるのです。ウナギ以外の魚では絶対水をきらすことができません。池から取り上げる時も桶に水をためておいて、そこに魚を入れるという方法をとりますが、ウナギの場合は水をためておく必要がありません。

ウナギを空気中にさらす形でビクに入れておくことができます。ただし、常にウナギが濡れているよう水をかけてやらなければなりませんが、そうすれば、空気中でも生きています。ですから、生かして運ぶ場合も水といっしょに運ぶ必要がなく、取り扱いが楽です。

また、ウナギは泳がないでじっとしていることがよくあります。餌を食べて満腹になると、餌場の網などにぶら下がって休んでいるウナギがたくさん見られます。全然泳がないでだらりとなって、1日中餌場の網にぶらさがっているウナギを見ていると、ウナギって本当に魚なのかなという感じがしてくることがよくあります。』(「うなぎあれこれ」より)

<ウナギの生活史>

『ウナギの一生はどうなっているのでしょうか?現在、ウナギの産卵場はグアム北西200kmにある海山(海底から1000m以上そびえている海中の山)の近くで産卵していると推定されています。

ふ化したウナギの赤ちゃんははじめ北赤道海流で西に運ばれ、この間に成長し、柳の葉のような体型をしたレプトケファルス(葉形仔魚、leptocephalus)になります。フィリピン沖で黒潮の流れに乗り換え、日本沿岸にやってきます。

日本にやって来る頃には、透明なウナギ(シラスウナギ、glass eel、elver)へと姿を変えています。シラスウナギは接岸後、湖沼河川に向かいます。透明であった体は、次第に色素がつき、黒っぽくなります。その頃のウナギはクロコといい、成長すると、体色は黄色味をおび、黄ウナギ(yellow eel)と呼ばれています。

ウナギは湖沼河川で5~10年生活し、雄では体重約600g、雌では体重約1kgになると、秋から冬の水温低下とともに体色が銀化した銀ウナギ(silver eel)となり、海に下り、産卵場に向かうといわれています。

近年、海で一生を過ごすウナギが存在することが明らかになりました。

ウナギは蒲焼きとして、日本人にとって大変身近に感じられていますが、まだまだ多くの謎を秘めた生き物です。』(ウナギのページより)

<土用ウナギは江戸時代のCM?>

この日に食べることには多くの諸説があるようです。

1.平賀源内:町内のウナギ屋頼まれて看板を書いた時、丁度、土用の丑の日だったので、「本日土用の丑の日」と大書したのが大当たりした。

2.太田蜀山人(太田南畝)(狂歌、洒落本などで有名人):はやらぬウナギ屋に義侠心を出し、土用の丑の日に「本日食べれば一年中無病息災」と書いて張り出した。

3.春木屋(元禄年間の江戸神田のウナギ屋):大名の藤堂家から大量の蒲焼の注文を受け、子、丑、寅の三日間焼き、それを涼しい穴蔵に納めておいたところ、丑の日のものは味が落ちなかったというのが評判になった。 (「日本の旬 魚のお話より)

☆ ウナギの捌き方

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:60cm

学名:Anguilla japonica 英名:Eel

地方名:カネクイ、アザウナギ

脊椎動物門-硬骨魚綱-ウナギ目-ウナギ科

分布:北海道以南、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン

<特徴>

河川の中流~河口域、湖沼、沿岸域に生息する。腹びれはなく、うろこは微小でみえない。体色にはかなり変異あるものの通常は背が暗褐色で腹側は白い。昼間は泥穴などにひそんでいる。小魚、甲殻類、昆虫、貝類などいろいろな動物を食べる。

産卵場所については不明な点が多いが、マリアナ諸島の西方で、北緯15度・東経40度のフィリピン海付近、と推測されている。ふ化後はレプトセファルス幼生となって海流に乗って北上する。沿岸域に達するとシラスウナギとなって夜間に川を上る。脂肪、ビタミンAを多く含んでいる。 (「デジタルお魚図鑑」より)

<ウナギの名称>

『日本では奈良時代の『万葉集』に「武奈伎(むなぎ)」として見えるのが初出で、これがウナギの古称である。院政期頃になって「ウナギ」という語形が登場し、その後定着した。そもそものムナギの語源には

家屋の「棟木(むなぎ)」のように丸くて細長いから

胸が黄色い「胸黄(むなぎ)」から

料理の際に胸を開く「むなびらき」から

など、いくつかの説があるが、いずれも民間語源の域を出ない。前二者については、「武奈伎」の「伎」が上代特殊仮名遣ではキ甲類の仮名であるのに対して、「木」「黄」はキ乙類なので一致しないという問題があるし、後者の省略説もムナビラキ→ムナギのような省略は通常では起こり難い変化だからである。この他に、「ナギ」の部分に着目して

「ナギ」は「ナガ(長)」に通じ「ム(身)ナギ(長)」の意である

「ナギ」は蛇類の総称であり、蛇・虹の意の沖縄方言ナギ・ノーガと同源の語である → 参考: 天叢雲剣#「蛇の剣」

「nag-」は「水中の長細い生き物(長魚)」を意味する。この語根はアナゴやイカナゴ(水中で巨大な(往々にして細長い)魚群をつくる)にも含まれている

などとする説もある。 いずれにしても、定説と呼べるものは存在しない。

なお、近畿地方ではウナギのことを「マムシ」と呼ぶが、これはニホンマムシとは関係なく鰻飯(まんめし)が『まむし』と訛り、それが材料のウナギに転用されたものである[要出典]。他に、関西での調理法(正確には浜名湖・諏訪湖以西。)の特色である、蒸さずに蒲焼にして、飯の上に乗せた上に更に飯を乗せて蒸らす「飯蒸し」(ままむし)から来たという説、同じく料理法から飯と飯の間で蒸すという意味で「間蒸し」とする説、飯の上にウナギやたれをまぶすものとして「まぶし」が転じたとの説もある。

「薬缶」と題する江戸小咄では、「鵜が飲み込むのに難儀したから鵜難儀、うなんぎ、うなぎ」といった地口が語られている。』(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

<ウナギってほんとうに魚?>

『ウナギは当然、本当に魚なのですが、魚という常識から考えられない習性を持っています。

まず、空気中でも長時間生きられるという特性があります。ウナギは、体が濡れていれば皮膚やうきぶくろや消化管でも呼吸できるのです。ウナギ以外の魚では絶対水をきらすことができません。池から取り上げる時も桶に水をためておいて、そこに魚を入れるという方法をとりますが、ウナギの場合は水をためておく必要がありません。

ウナギを空気中にさらす形でビクに入れておくことができます。ただし、常にウナギが濡れているよう水をかけてやらなければなりませんが、そうすれば、空気中でも生きています。ですから、生かして運ぶ場合も水といっしょに運ぶ必要がなく、取り扱いが楽です。

また、ウナギは泳がないでじっとしていることがよくあります。餌を食べて満腹になると、餌場の網などにぶら下がって休んでいるウナギがたくさん見られます。全然泳がないでだらりとなって、1日中餌場の網にぶらさがっているウナギを見ていると、ウナギって本当に魚なのかなという感じがしてくることがよくあります。』(「うなぎあれこれ」より)

<ウナギの生活史>

『ウナギの一生はどうなっているのでしょうか?現在、ウナギの産卵場はグアム北西200kmにある海山(海底から1000m以上そびえている海中の山)の近くで産卵していると推定されています。

ふ化したウナギの赤ちゃんははじめ北赤道海流で西に運ばれ、この間に成長し、柳の葉のような体型をしたレプトケファルス(葉形仔魚、leptocephalus)になります。フィリピン沖で黒潮の流れに乗り換え、日本沿岸にやってきます。

日本にやって来る頃には、透明なウナギ(シラスウナギ、glass eel、elver)へと姿を変えています。シラスウナギは接岸後、湖沼河川に向かいます。透明であった体は、次第に色素がつき、黒っぽくなります。その頃のウナギはクロコといい、成長すると、体色は黄色味をおび、黄ウナギ(yellow eel)と呼ばれています。

ウナギは湖沼河川で5~10年生活し、雄では体重約600g、雌では体重約1kgになると、秋から冬の水温低下とともに体色が銀化した銀ウナギ(silver eel)となり、海に下り、産卵場に向かうといわれています。

近年、海で一生を過ごすウナギが存在することが明らかになりました。

ウナギは蒲焼きとして、日本人にとって大変身近に感じられていますが、まだまだ多くの謎を秘めた生き物です。』(ウナギのページより)

<土用ウナギは江戸時代のCM?>

この日に食べることには多くの諸説があるようです。

1.平賀源内:町内のウナギ屋頼まれて看板を書いた時、丁度、土用の丑の日だったので、「本日土用の丑の日」と大書したのが大当たりした。

2.太田蜀山人(太田南畝)(狂歌、洒落本などで有名人):はやらぬウナギ屋に義侠心を出し、土用の丑の日に「本日食べれば一年中無病息災」と書いて張り出した。

3.春木屋(元禄年間の江戸神田のウナギ屋):大名の藤堂家から大量の蒲焼の注文を受け、子、丑、寅の三日間焼き、それを涼しい穴蔵に納めておいたところ、丑の日のものは味が落ちなかったというのが評判になった。 (「日本の旬 魚のお話より)

☆ ウナギの捌き方

2009年09月12日

ウツボの食べ方

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

<ウツボの動画>

1.タコを捕食するウツボ

2.種子島のウツボに威嚇された

<ウツボのレシピ>

1.ウツボのたたき

2.>うつぼ料理のフルコース

3.ウツボの唐揚げ

4.ウツボの竜田揚げ

5.うつぼの刻み焼き

6.干しうつぼの揚げづけ

7.なまだ(ウツボ)の土鍋飯

☆ うつぼの兜煮:タタキ等で余った頭を甘辛く煮て食す、土佐市戸波地区では一度にたくさん作り近所に配る習慣がある

☆ うつぼの干物:千葉県の南房総地域ではナマダと呼ばれ、干物として食べられている。

☆ うつぼの煮凝り:うつぼの身を野菜などで煮味付けをして型に入れて冷ますとうつぼのゼラチン質によって固まる

☆ うつぼのスープ:中国でよく見られる食べ方で、ぶつ切りにして、野菜などと煮て、塩や酒で味を付ける。

☆ うつぼの湯引き:うつぼを薄く削ぎ身にします、その間にお湯を沸かし、氷水を用意します。お湯が沸いたら、うつぼの削ぎ身をいて、身の色が白く変わったら、すぐに引き出して、氷水に晒して熱を取り、水気をペーパータオルなどで取り除き、酢味噌か辛子味噌で食べます。あしらいに、青紫蘇のみじん切りなどが合います

☆ うつぼの煮付け:頭、腸をとりよく洗う。鍋にだし汁、酒、しょうゆ、みりんを合わせ、沸騰させて濃い煮汁を作る。煮汁は鍋に入れたときに魚がかぶるくらいの量が目安。鍋の中に魚を入れアルミホイルを落し蓋をする。煮汁が全体に回りやすくなる。ときどき蓋を取り、あくを取りながら、煮汁を魚にまんべんなくかける。器に盛り付け 出来上がり。

☆ ウツボ料理奮闘記

☆ ウツボ 串本町

フレッツ光キャンペーン中!

ノンアダルトで時給4200円!しかも時給無期限延期!!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

<ウツボの動画>

1.タコを捕食するウツボ

2.種子島のウツボに威嚇された

<ウツボのレシピ>

1.ウツボのたたき

2.>うつぼ料理のフルコース

3.ウツボの唐揚げ

4.ウツボの竜田揚げ

5.うつぼの刻み焼き

6.干しうつぼの揚げづけ

7.なまだ(ウツボ)の土鍋飯

☆ うつぼの兜煮:タタキ等で余った頭を甘辛く煮て食す、土佐市戸波地区では一度にたくさん作り近所に配る習慣がある

☆ うつぼの干物:千葉県の南房総地域ではナマダと呼ばれ、干物として食べられている。

☆ うつぼの煮凝り:うつぼの身を野菜などで煮味付けをして型に入れて冷ますとうつぼのゼラチン質によって固まる

☆ うつぼのスープ:中国でよく見られる食べ方で、ぶつ切りにして、野菜などと煮て、塩や酒で味を付ける。

☆ うつぼの湯引き:うつぼを薄く削ぎ身にします、その間にお湯を沸かし、氷水を用意します。お湯が沸いたら、うつぼの削ぎ身をいて、身の色が白く変わったら、すぐに引き出して、氷水に晒して熱を取り、水気をペーパータオルなどで取り除き、酢味噌か辛子味噌で食べます。あしらいに、青紫蘇のみじん切りなどが合います

☆ うつぼの煮付け:頭、腸をとりよく洗う。鍋にだし汁、酒、しょうゆ、みりんを合わせ、沸騰させて濃い煮汁を作る。煮汁は鍋に入れたときに魚がかぶるくらいの量が目安。鍋の中に魚を入れアルミホイルを落し蓋をする。煮汁が全体に回りやすくなる。ときどき蓋を取り、あくを取りながら、煮汁を魚にまんべんなくかける。器に盛り付け 出来上がり。

☆ ウツボ料理奮闘記

☆ ウツボ 串本町

フレッツ光キャンペーン中!

ノンアダルトで時給4200円!しかも時給無期限延期!!

2009年09月11日

魚名:ウツボ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:80cm

学名:Gymnothorax kidako 英名:Brutal moray

地方名:トウキダカ、キダカ

脊椎動物門-硬骨魚綱-ウナギ目-ウツボ科

分布:琉球列島を除く南日本、台湾

<特徴>

世界中の熱帯・温帯から2亜科・15属・約200種が知られる。日本では南西諸島に多くの種類が分布する。

サイズは全長20cmから4mまで幅広いが、全長1m前後の種類が多い。他のウナギ目魚類同様に体は前後に細長い円筒形で、腹鰭が退化し、背鰭・尾鰭・臀鰭が一繋がりになっている。ただしウツボ類は腹鰭のみならず胸鰭も退化している。また、体はいくらか上下に平たいものが多い。体色は種によって様々であり、中にはハナヒゲウツボのように鮮やかな体色のものもいる。

口は大きく目の後方まで達しており、鋭い歯が発達する。種類によっては鼻先が湾曲し、口を完全に閉じることができないものもいる。また魚の鼻孔は左右に2対あるが、ウツボ類は2対の鼻孔が鼻先と目の近くに離れてついている。

鼻孔が管状に伸びた種類が多く、ハナヒゲウツボでは花びら状にもなる。鰓孔は小さくて目立たない。皮膚は厚く、体のみならず鰭までも覆う。鱗は微小で皮下に埋もれる。

全てが浅い海に生息し、特にサンゴ礁や岩礁に種類が多い。一部の種類はマングローブを含む汽水域や淡水域にも侵入する。あまり動かず、岩陰や洞窟に潜んで獲物を待ち伏せるが、夜になると海底近くを泳ぎ回ることもある。食性は肉食性で、魚類、甲殻類、頭足類などを大きな口で捕食する。特にタコ類にとっては有力な天敵の一つとなっている。

自分より大きな敵が近づいた時は大きな口を開けて威嚇し、それでも敵が去らない場合は咬みつく。毒はないが歯は鋭く顎の力も強いので、人間が咬みつかれると深い傷を負うことになる。ウツボ類の分布域では、スキューバダイビングや釣りなどの際に十分な注意が必要である。

但し、見た目のイメージと違い人間に対しそれほど攻撃的ではなくむしろ臆病な性格でもあり、人間の側から無用な攻撃や接近をしない限りは積極的に噛み付いて来る事は少なく、ダイビング中にウツボと遭遇した際にはゆっくりと離れれば攻撃を受ける事は少ない。

逆にダイバーがウツボに対して魚の切身や魚肉ソーセージ等の餌を見せると、ゆっくりと巣穴から出てきてそれに喰らいつく姿が見られる事がある。ダイバーに慣れたウツボの中には巣穴から出てきて餌をねだったりする行動も見られ、『水中の友達』の様にダイバーとふれ合うウツボもいる。