2009年08月17日

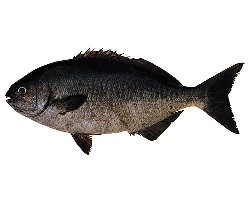

魚名:イスズミ

さかな、サカナ、魚!

30歳から始めるカラダの

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:60cm程度

学名:Kyphosus vaigiensis 英名:Large-tailed drummer

地方名:イズスミ ササヨ キツウオ

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-イスズミ科

分布:本州中部以南、西部太平洋、インド洋

<特徴>

体形がメジナによく似ているが、メジナは灰青色の鱗に小さな黒い点があるのに対し、イスズミは灰青色の鱗に頭から尾に沿って多くの黄褐色の線があり、腹部が白いので区別できる。 幼魚は流れ藻につき、成魚は岸近くの岩礁域にすむ。夏は主に小動物を、冬はハバノリやほかの褐藻類などを食べ、生活する。肉はメジナよりもやわらかく、夏は磯臭いが、冬は煮物でおいしい。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このイスズミに関して、 「れぐれぐ的 八丈島図鑑」では下記のような解説がありました。

『白波立つ浅い岩礁で群れとなって泳ぐイスズミたち。八丈島ではごく普通に見られる風景です。

ご覧の通り姿は地味な魚なのでダイバーにはあまりモテないようですが、島の人にとってはイスズミを釣るために釣りに行く人もいるほど、親しまれている魚のようです。

身が臭いので美味しいとは思えないんだけど、とても美味しいクロメジナを釣るよりも、このイスズミを狙いに行くのです。

その秘密は調理方法にありました。確かに刺身では臭くて食べられたものではありませんが、この刺身を酢味噌に付けて置くと、下手したらクロメジナより美味しいんじゃないか思うほど味が変わるのです。古くから食されるイスズミは島の人の知恵によって立派な食材となったのです。

島ではイスズミを「ササヨ」という方言で呼ばれています。但しイスズミの仲間にはミナミイスズミ・イスズミ・ノトイスズミと3種類いて、すべて「ササヨ」といっている人もいれば、ノトイスズミを「イスズミ」といい、イスズミを「金七」と呼んでいる人もいるようです。

じゃあミナミイスズミは何だろう。「ハトヨ」という方言もありましたが、もしかしてミナミイスズミの事なんでしょうか。

方言には正確性なんていうものはありません。でもイスズミがどれだけ親しまれているかが、このいくつもの方言で分かります。

このイスズミたちは、白波の立つ浅い場所に入ると、灰色一色の体色に白い水玉模様が瞬時に浮かび上がります。

これは上空からの海鳥たちから身を守るために白波の模様になってカモフラージュするからなのです。確かにこんな浅い荒れた岩礁では、水中からやって来る捕食魚よりも、空からの鳥に注意しなければならないのは一目瞭然ですね。

それにしても白波に揉まれながら浅い場所に行かなくてもよいと思うのですが、実は彼らは波打ち際に生えている海藻がお目当てなんですよ。

波打ち際を見ていると白波に打ち上げられるのではないかと思うほど水面に顔を出して必死で海藻をかじり取っています。』

また、このイスズミは同属近似種のノトイスズミにそっくりだそうで、海中で見分けることは無理だと言われています。それぞれの特徴に付いて下記のように説明されています。

『イスズミ

1、頭の先端が滑らかな曲線のフォルムをしています。

2、背ビレ・臀ビレの棘の数が多いので長くなっています。

3、背ビレ・臀ビレの高さが低いです。

4、尾ビレは体色とほぼ同じ色をしています。

5、体側に7~10本程度の黄色い点列のラインが出る個体もいます。(「金七」という方言はこの特徴から生まれたものと思います。ということは、ササヨではなく金七なのかなぁ~。)

ノトイスズミ

1、頭の先端がガクッと落ちるようなフォルム。

2、背ビレ・臀ビレの棘の数がイスズミより少ないので短くなります。

3、背ビレ・臀ビレはイスズミよりも高いです。

4、尾ビレが黒っぽいです。』

さらに詳しくは、「イスズミ、その見分け方」をご覧ください。

イスズミ釣り仕掛け(オキアミ餌用)

イスズミ釣り仕掛け(ハンバノリ餌用)

30歳から始めるカラダの

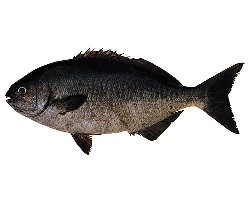

アンチエイジングプログラム~ザファーム~

「デジタルお魚図鑑」より

大きさ:60cm程度

学名:Kyphosus vaigiensis 英名:Large-tailed drummer

地方名:イズスミ ササヨ キツウオ

脊椎動物門-硬骨魚綱-スズキ目-イスズミ科

分布:本州中部以南、西部太平洋、インド洋

<特徴>

体形がメジナによく似ているが、メジナは灰青色の鱗に小さな黒い点があるのに対し、イスズミは灰青色の鱗に頭から尾に沿って多くの黄褐色の線があり、腹部が白いので区別できる。 幼魚は流れ藻につき、成魚は岸近くの岩礁域にすむ。夏は主に小動物を、冬はハバノリやほかの褐藻類などを食べ、生活する。肉はメジナよりもやわらかく、夏は磯臭いが、冬は煮物でおいしい。 (「デジタルお魚図鑑」より)

このイスズミに関して、 「れぐれぐ的 八丈島図鑑」では下記のような解説がありました。

『白波立つ浅い岩礁で群れとなって泳ぐイスズミたち。八丈島ではごく普通に見られる風景です。

ご覧の通り姿は地味な魚なのでダイバーにはあまりモテないようですが、島の人にとってはイスズミを釣るために釣りに行く人もいるほど、親しまれている魚のようです。

身が臭いので美味しいとは思えないんだけど、とても美味しいクロメジナを釣るよりも、このイスズミを狙いに行くのです。

その秘密は調理方法にありました。確かに刺身では臭くて食べられたものではありませんが、この刺身を酢味噌に付けて置くと、下手したらクロメジナより美味しいんじゃないか思うほど味が変わるのです。古くから食されるイスズミは島の人の知恵によって立派な食材となったのです。

島ではイスズミを「ササヨ」という方言で呼ばれています。但しイスズミの仲間にはミナミイスズミ・イスズミ・ノトイスズミと3種類いて、すべて「ササヨ」といっている人もいれば、ノトイスズミを「イスズミ」といい、イスズミを「金七」と呼んでいる人もいるようです。

じゃあミナミイスズミは何だろう。「ハトヨ」という方言もありましたが、もしかしてミナミイスズミの事なんでしょうか。

方言には正確性なんていうものはありません。でもイスズミがどれだけ親しまれているかが、このいくつもの方言で分かります。

このイスズミたちは、白波の立つ浅い場所に入ると、灰色一色の体色に白い水玉模様が瞬時に浮かび上がります。

これは上空からの海鳥たちから身を守るために白波の模様になってカモフラージュするからなのです。確かにこんな浅い荒れた岩礁では、水中からやって来る捕食魚よりも、空からの鳥に注意しなければならないのは一目瞭然ですね。

それにしても白波に揉まれながら浅い場所に行かなくてもよいと思うのですが、実は彼らは波打ち際に生えている海藻がお目当てなんですよ。

波打ち際を見ていると白波に打ち上げられるのではないかと思うほど水面に顔を出して必死で海藻をかじり取っています。』

また、このイスズミは同属近似種のノトイスズミにそっくりだそうで、海中で見分けることは無理だと言われています。それぞれの特徴に付いて下記のように説明されています。

『イスズミ

1、頭の先端が滑らかな曲線のフォルムをしています。

2、背ビレ・臀ビレの棘の数が多いので長くなっています。

3、背ビレ・臀ビレの高さが低いです。

4、尾ビレは体色とほぼ同じ色をしています。

5、体側に7~10本程度の黄色い点列のラインが出る個体もいます。(「金七」という方言はこの特徴から生まれたものと思います。ということは、ササヨではなく金七なのかなぁ~。)

ノトイスズミ

1、頭の先端がガクッと落ちるようなフォルム。

2、背ビレ・臀ビレの棘の数がイスズミより少ないので短くなります。

3、背ビレ・臀ビレはイスズミよりも高いです。

4、尾ビレが黒っぽいです。』

さらに詳しくは、「イスズミ、その見分け方」をご覧ください。

イスズミ釣り仕掛け(オキアミ餌用)

イスズミ釣り仕掛け(ハンバノリ餌用)

Posted by きーさん at 07:01│Comments(0)

│海の魚

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。